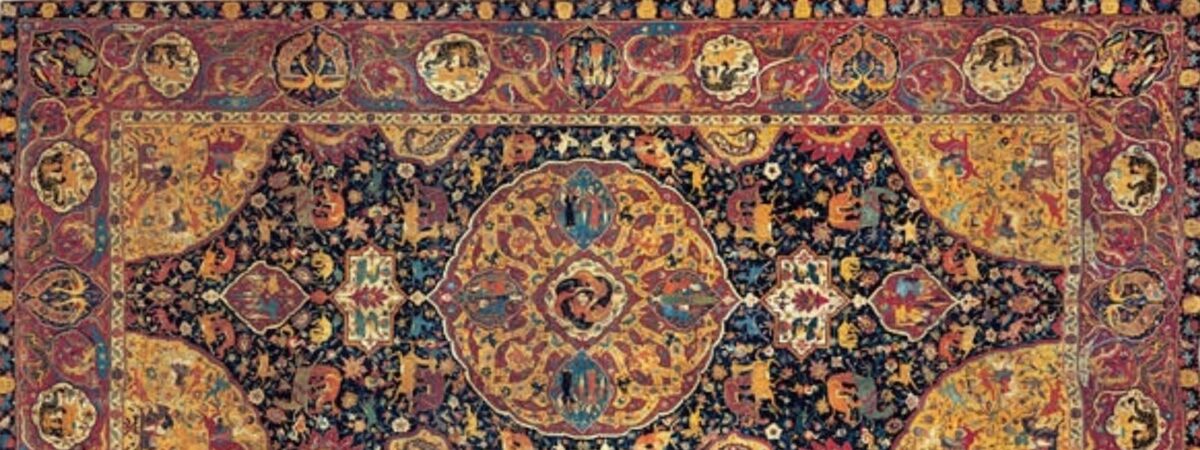

日本にある16世紀ペルシャ絨毯の最高傑作

[画像:ミホミュージアムが所蔵するサングスコ絨毯]

ペルシャ絨毯がイスラム工芸の最高峰に位置することに異論を唱える者はいないでしょう。

これらの代表作としては「ペルシャ絨毯の最高傑作」ともよばれるペアのアルデビル絨毯と、当時の絨毯デザインの粋を結集した一連のサングスコ絨毯が挙げられます。

アルデビル絨毯については本ブログ上で何度も取りあげているので、今回はサングスコ絨毯について記すことにします。

サングスコ絨毯は16世紀末から17世紀初頭にかけてケルマンで製作されたとされるペルシャ絨毯のグループで、ずんぐりとした楕円形のメダリオンを中心に狩猟文様や動物闘争文様を配置した手のかかったデザインが特徴です。

中でも、かつてメトロポリタン美術館に展示されていた一枚はその最高傑作といわれます。

この絨毯はサファヴィー朝の宮廷工房で織られたものであることは間違いありませんが、製作された後、どこに行ったのかは明らかではありませんでした。

1621年にオスマントルコ軍がホチムの戦いでオーストリア軍に敗れたとき、イスタンブールのオスマン帝国の宮殿に敷かれていたとされています。

ポーランドのサングスコ王子による攻撃。により絨毯は戦利品として王子のテントに運ばれ、サングスコ家が所有することとなりました。

この絨毯は1904年にサンクトペテルブルクで最初に展示されました。

ニューヨークにあったアジア研究所のアーサー・ウブハム・ポープ教授によって再発見されて、1931年にロンドンのペルシャ美術の国際展示会(会議)で再び展示され、センセーションを巻き起こしました。

以後23年間、ポープ教授はこのサングスコ絨毯を各地の展覧会に持ち込みました。

絨毯は1949年にイランのシャーがアジア研究所を訪問するために展示されました。

1951年、教授はカシャーンのキリムで作られた豊臣秀吉(1536-1598)の陣羽織の写真を見て、虎がアンテロープを攻撃している姿を見て、このサングスコ絨毯と同じ意匠図を用いたものであると確信したといいます。

アジア研究所が1954年に閉鎖されたとき、教授はローマンサングスコ王子に、メトロポリタン美術館に絨毯を貸し出すことを提案しました。

これにより約400年ものあいだ流浪を続けたサングスコ絨毯は、ようやく安寧な居場所を得たのです。

以後この絨毯は1995年に売却されるまで同美術館に展示されていました。

ここまで読み進めていただくとサングスコ絨毯の名が、かつての所有者に由来していることはお分かりでしょう。

16世紀と17世紀に織られた同様のタイプの約15枚のカーペットのグループは現在、米国とヨーロッパでコレクションされています。

この絨毯の荘厳でエレガントなデザインは、フィールドの中央にメダリオンがあり、2頭の龍が絡み合っています。

メダリオンのの上下にはペンダントとカルトゥーシュが連結されており、コーナーはメダリオンを四分割した形状です。

全体としては縦軸と横軸の両方で対称なデザインになっています。

各コンパートメント内には、狩猟と音楽を楽しむ廷臣のシーン、楽園の天使(フーリー)、ライオンと羊、鹿と鳥とが戦う場面が描かれています。

縁起のよい孔雀や魚のほか、龍、鳳凰、麒麟など中国の神話上の架空の動物も見えます。

これらがフィールドを埋め、動物の列がボーダーを飾ります。

龍と鳳凰が戦う場面は、龍が皇帝で法王が皇后の象徴である中国の芸術では起こり得ません。

イランのデザイナーたちは自国の神話に照らし合わせてこの文様を考案したのです。

壮大なデザインは、細かく描かれたディテールで満たされているにもかかわらず、鮮やかな肖像画が含まれています。

これは単に絨毯のデザインというよりも壮観な絵画を思い起こさせます。

有名な画家がこの絨毯の製作に関わったことは確実でしょう。

この絨毯は、サファヴィー朝第5代皇帝であるアッバス1世(l588~1629)の治世中に、芸術品や工芸品が最高レベルにあったときに作られたと考えられています。

ポープ教授が指摘したように、この絨毯には京都の高台寺のコレクションに古くからある秀吉が所有していたと言われている陣羽織と同じデザインが用いられています。

イランで織られたキリムで作られたこのゴージャスな陣羽織と、ペルシャ文化が頂点に達したときにほぼ同時に、おそらく同じ工房で製作されたサングスコ絨毯は、21世紀の日本で再会しました。

このキリムと絨毯は現在、滋賀県甲賀市のミホミュージアムに収蔵されています。