ペルシャ絨毯のデザイン

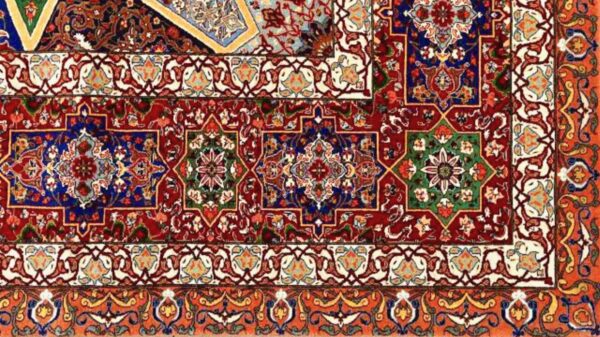

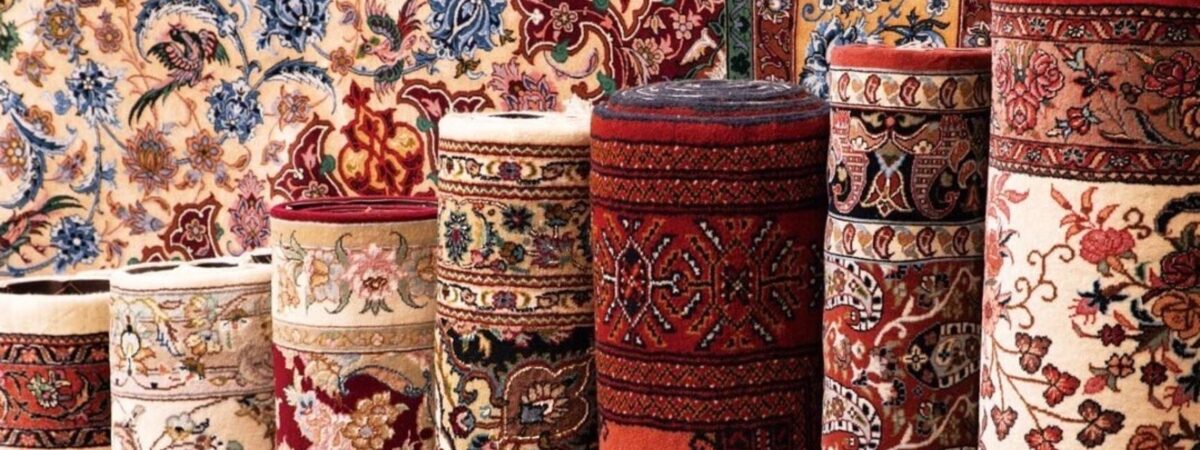

ペルシャ絨毯は、その繊細かつ美しいデザインで世界中から高い評価を受けています。

ペルシャ絨毯のデザインはイランという国の歴史や文化の具現であり、そこに暮らす人たちにとっての誇りでもあります。

方眼紙に筆を走らせる町のデザイナーであれ、頭の中でデザインを即成する部族民の女性であれ、ペルシャ絨毯のデザインに関わる人たちは、絨毯と自らの魂を結びつけ、人生の物語を描きます。

ペルシャ絨毯のデザインは、パターンや文様の種類の多さでも知られています。

抽象的なものから写実的なものまで、それらはイラン人たちの自然観から宗教観、ときには彼らの生活や風習にも至る、あらゆることを伝えてくれるのです。

ペルシャ絨毯のデザインについて知ることで、ペルシャ絨毯の魅力をより深く感じることができます。

ペルシャ絨毯のデザインの描き方

部族の絨毯や一部の農村部の絨毯を除くと、ペルシャ絨毯のデザインは意匠図を作成することから始まります。

デザイナーがまず紙に鉛筆でラフ画を描き、修正とペン入れが行われた後、原図として保管庫に収められます。

次に別のデザイナーによって原図から方眼紙にコピーが作成され、絵の具を使って彩色されて意匠図となるのです。

意匠図は約20センチごとに切断され、合板に張り付けられてニス塗されたり、パウチ加工されたりして織師に渡されます。

意匠図には絨毯のデザインの種類により3つのタイプがあります。

1. 一面図:

上下、左右ともに対象でないデザインの場合、フィールド全体の意匠図を作成する必要があります。

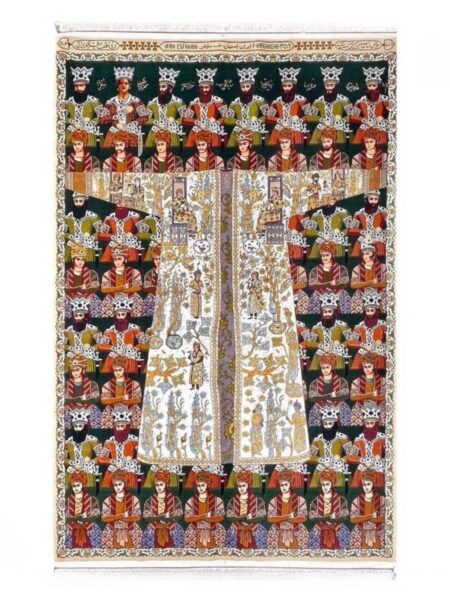

ハンティング・パターン(狩猟パターン)やピクチャー・パターン(絵画パターン)などがこれに該当します。

2. 半面図:

左右が対象なデザインの場合は、左右どちらかの意匠図を作成します。

織師は片方は意匠図に従って、もう片方は意匠図を逆さまに読み取ってデザインを織り出してゆきます。

3. 四半面図:

上下、左右ともに対象なデザインの場合は、デザインを4分割した意匠図を1枚だけ作成します。

織師はそれを残り三方向に読み取って、絨毯を織りあげます。

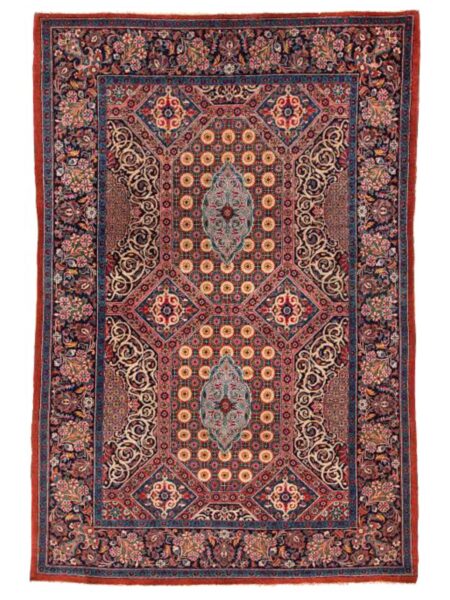

ワギレ

柄見本(サンプラーラグ)はイランでは「ワギレ」と呼ばれます。

絨毯のデザインのテンプレートとして製作されており、通常はマットサイズの小さなものです。

パターンの基本形、つまりフィールドとボーダーのデザインの必要最小限のサンプルであり、これを繰り返すことによって全体のデザインを作成できます。

ワギレの価値は1枚の絨毯のすべてを凝縮した完全性にあるのです。

パターンやノット数だけでなく、構造の詳細、糸の種類、緯糸の数、パイルの厚さ、ウールの正確な色と質感、そして何よりも、すべての要素がワギレに詰め込まれています。

ワギレは単なる柄見本以上のものとして進化してきました。

縮小されてはいるものの、それ自体が一つの作品となっています。

そのため、ワギレはペルシャ絨毯のデザインの対称性のルールを無視して、中心からずれているデザインであっても、完全な絨毯のようなインパクトを持つのです。

たとえ小さくともフィールドをボーダーが囲んでいるという点で、ワギレは単なる断片や不完全な絨毯ではなく、一つの作品として完成されたものであることを物語ります。

一般にクッションほどのサイズですが、柄見本として使用されななくとも美しいマットとなり得るのです。

豊富な色彩と柔らかなウールの踏み心地は、ワギレをマットとして十分に機能させます。

かつてワギレを用いていた産地としてはビジャーが有名ですが、他にもヘリズ、バクシェイシュ、スルタナバード(アラク)、ネバーバンド、ウシュバン、タフリシュ、アバデなど、たくさんのビレッジラグの産地で使用されてきました。

現在は絨毯の製作にワギレが用いられることはなく、貴重になりつつあります。

ワギレ専門のコレクターがおり、専門書まで出版されているほどです。

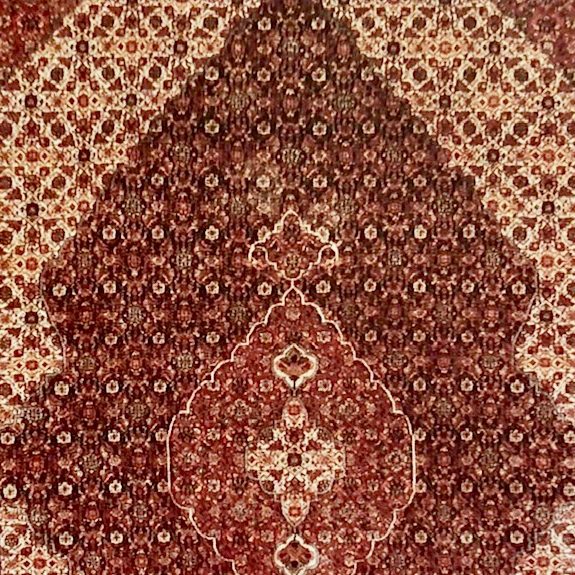

※画像はタフリシュで使用されていたワギレ

ペルシャ絨毯のパターン

ペルシャ絨毯の文様は実に多様であり、すべてを明確に分類することは不可能に近いと言わざるを得ません。

したがって、その分類の仕方も研究者や研究機関により様々です。

イラン絨毯会社ではペルシャ絨毯の文様を19、イラン国立絨毯センターでは14のグループに分類していますが、実際には、それらの複数のグループに跨るものや、いずれにも属さないものもあったりします。<br /ここではイラン絨毯会社の分類に3つを加えた22のグループについて解説をしますが、個々のグループから多数のサブグループが派生することを理解しておいてください。

なお、文様が複数のグループに跨る場合、その特徴がもっとも顕著に表れているもののグループに入れるのが通例となっています。

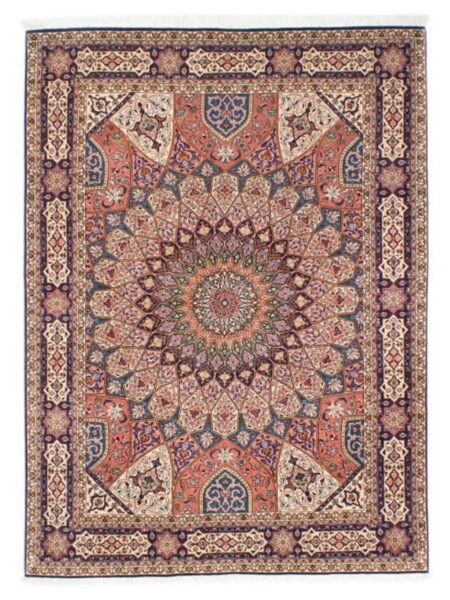

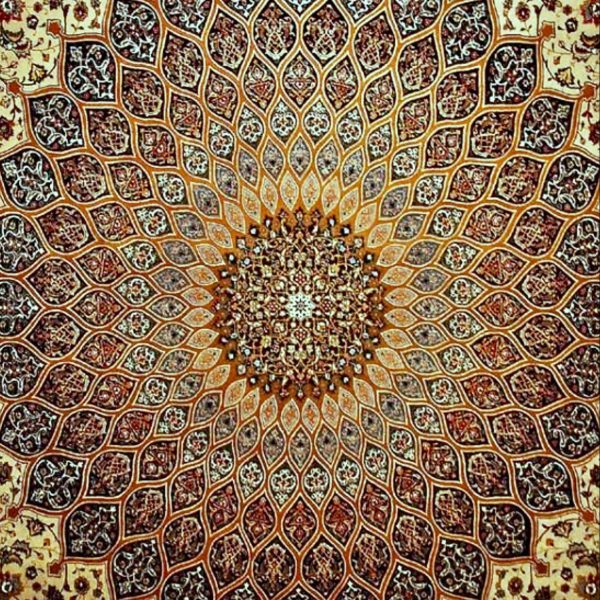

アーキテクチャル・パターン(建築パターン)

古代遺跡や歴史的建造物、あるいはそれら一部をデザインに採用したパターンです。

デザイナーは好みによって多少の変更を加えることもありますが、基本的にはモチーフを忠実に描写しており、パターンの全体的な構成は元のデザインに沿ったものとなっています。

これらの中でよく使われるものは、ペルセポリス、イスファハンのイマームのモスクやシェイク・ロトフォッラー・モスク、ニシャープールのイマームザデ・マフルーク、ケルマンシャーのターゲ・ブスタン、テヘランのアザーディ塔などです。

イスファハンのモスクのドームやアザーディ塔の天井をモチーフにしたものはとりわけ人気で、タブリーズやクム、イスファハン、ナインなどで数多く製作されています。

これらの中には細やかなタイル装飾まで表現された作品もあり、デザイナーや織師の技術の高さ知ることができます。

古代遺跡をモチーフにしたものは、ジル・ハキ文様と組み合わされることがよくあり、タブリーズやカシュマールなどで製作されたペルシャ絨毯に見ることができます。

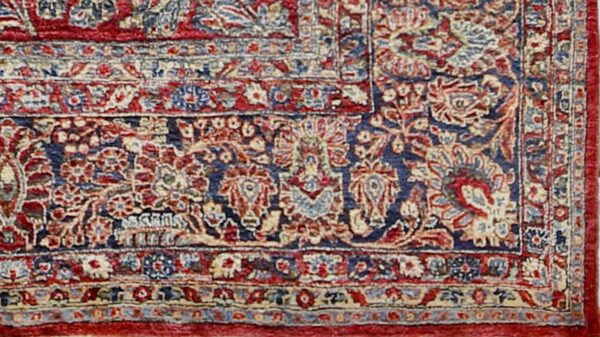

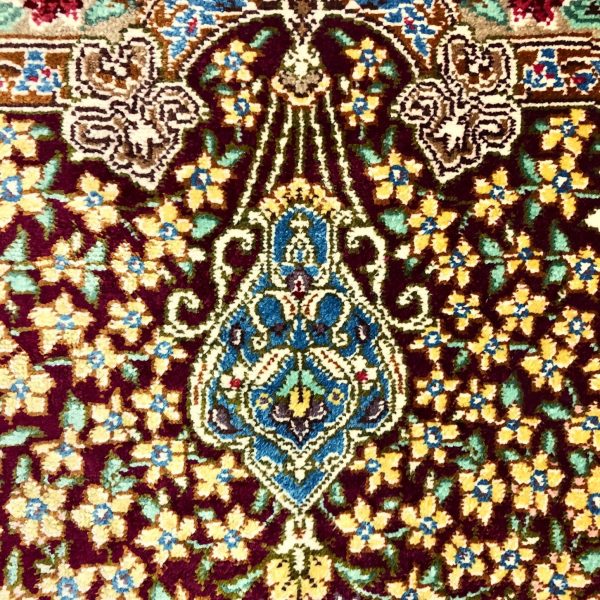

シャー・アッバス・パターン

シャー ・アッバス・パターンの特徴は「シャー・アッバスの花」とも呼ばれるパルメットが使用されていることです。

パルメットは、単独で使用されることもあれば、イスリムと組み合わせて使用されることもあります。

シャー・アッバス・パターンはペルシャ絨毯で最も人気のあるパターンの一つで、遠い昔からペルシャ絨毯に採用されてきました。

一部の研究者たちは、アッバス1世の治世下において、このパターンの最初の絨毯が織られたため、彼の名が付けられたと主張します。

しかし、それは間違いで、15世紀の細密画や現存するサファヴィー朝初期に製作されたペルシャ絨毯には、既にこのパターンが使用されていることからも明らかです。

パルメットは蓮の花をモチーフにしたもので、イランがイスラム化される前の時代には皿などに描かれていました。

サファヴィー朝の時代になると、イスリムとともにペルシャ絨毯の文様として完成されました。

現在でもシャー・アッバス・パターンは多くのペルシャ絨毯に採用されていますが、パルメットの形状がイランの各都市で異なることは興味深いです。

イスリム・パターン

イスリム・パターンは螺旋状の曲線文様を採用したものです。

イスリムは「イスラム」に由来する名称で、古くからペルシャ絨毯の主要なパターンの一つとなってきました。

ヨーロッパではアラベスクとして知られるイスリムは、規則的にスパイラルを描く蔦の形をした文様であり、他の要素と組み合わされることもあります。

イスリムは元は建築や碑文、写本などを飾る円弧を描く曲線文様の一種で、時には主役として使用され、時には他のデザインと共に使用されます。

9世紀に、この文様がイスリミと名付けられたとき、イランのあらゆる分野の芸術において、既にこの文様が使われるようになっていたといいます。

イスリムはタイル装飾でも一般的なパターンですが、ペルシャ絨毯ではフィールドに使われたりボーダーに使われたりと、デザインにおけるこの文様の広がりを表しています。

多くのイスリム・パターンは内向きと外向きのイスリムが組み合わされており、その様が無限を感じさせることから不死の象徴ともされているようです。

イスリムを他の文様と組み合わせると、ダハン・アダリ・イスリミ、バンディ・イスリミ、アフシャン・イスリミ、ラチャク・トランジ・イスリミなどのサブ・パターンが生まれます。

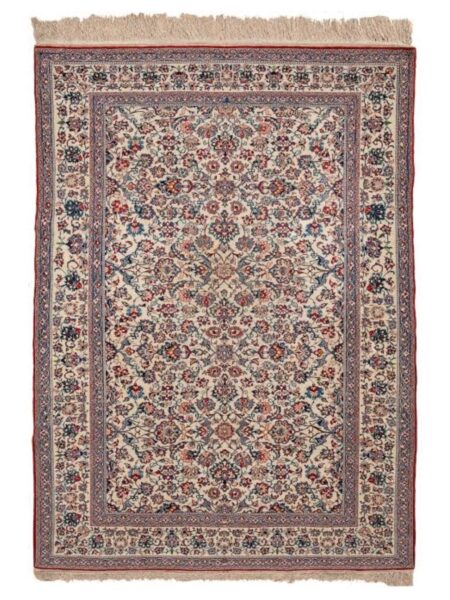

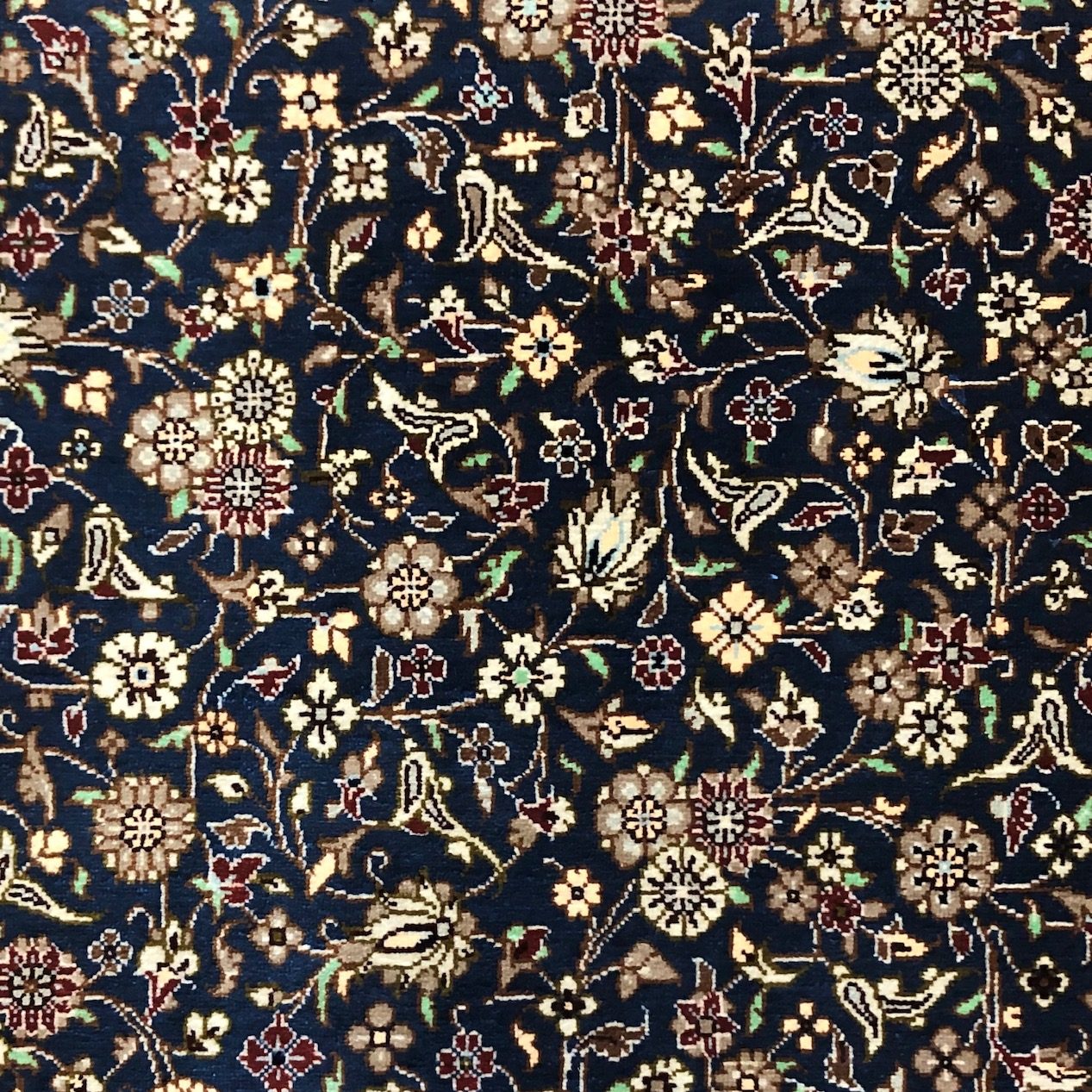

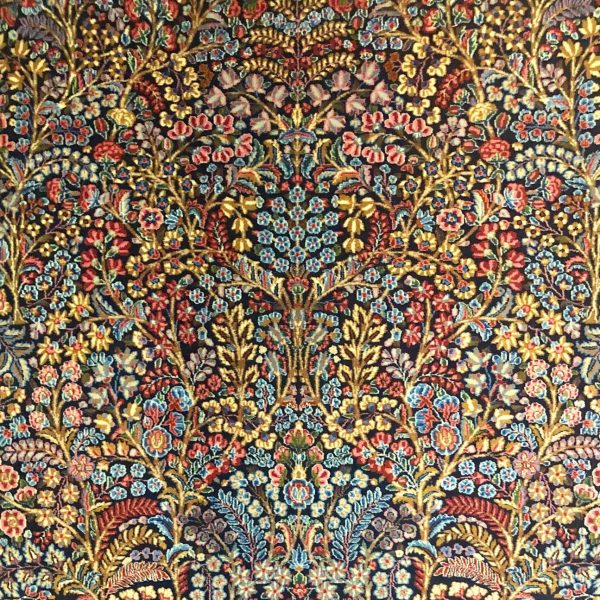

オール・オーバー・パターン

オール・オーバーは、いわゆる総文様のことです。

イランではアフシャンといい、「乱れる」「かき乱される」「こぼれる」という意味があります。

その意味からも分かるように、フィールドの一面には、まるでデザイナーが最初から最後まで紙からペンを離さなかったか如く、花や蕾、葉などが絶妙なバランスで配置されています。

各文様を繋ぐ茎や幹は曲線を描いており、メダリオンやコーナーはありません。

このパターンはペルシャ絨毯で最も古く、最も人気のあるパターンの一つであり、多くのペルシャ絨毯に採用されてきました。

イランのイスラム化以後に形成され、サファヴィー朝の時代にはホラサン地方のヘラートを中心にこのパターンを用いたペルシャ絨毯が製作されましたが、中でも「帝王の絨毯」と呼ばれる一連の作品は、その最高傑作として有名です。

他の伝統的なデザインと同様に、このパターンにも様々なサブパターンがあります。

代表的なものとしてはアフシャン・イスリミ、アフシャン・シャー・アッバシ、アフシャン・ゴルファランギ、アフシャン・ヘイワニ、アフシャン・シャーフシェカステなどがあります。

アダプテッド・パターン(外国風パターン)

アダプテッドとは「改造した」「改作した」の意で、一般的には他の国の文化の影響を受けたパターンを指します。

これらのパターンは、ペルシャの伝統的なデザインや模様に外国の影響を取り入れることで、新しいスタイルや表現を生み出すという特徴があります。

このパターンを持つペルシャ絨毯は、異国情緒やエキゾチックな雰囲気を持ちつつも、ペルシャ絨毯の緻密な織りや美しい色彩を保持した独自の魅力や個性を持つ作品として評価されています。

アダプテッド・パターンはコーカサス絨毯のデザインを模したアルデビルの絨毯や、インド絨毯のデザインに倣ったカシュガイのミフラブ絨毯などが有名です。

かつてはイランの隣接する国との国境周辺の地域で見られましたが、現在では技術の進歩により、遠方からでもデザインを採用することが可能となりました。

異文化の融合や多様性を反映したデザインとして、新しい視点や魅力を提供するユニークなパターンであるといえるでしょう。

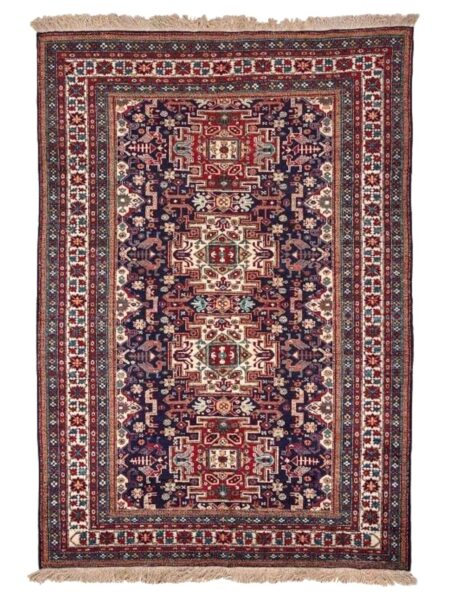

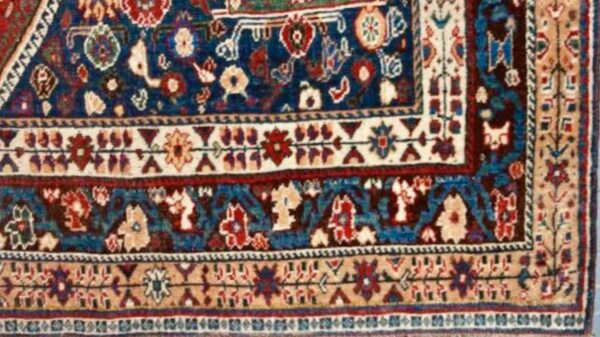

コンパートメント・パターン(連結パターン)

コンパートメントは「区画」を意味する英単語ですが、ペルシャ絨毯のコンパートメント・パターンは文様がフィールド一面に繰り返されたパターンをいいます。

文様は植物の茎や蔓などで縦方向にも横方向にも連結され、規則的な小間に分割します。

この茎や蔓などを「バンド」といい、コンパートメント・パターンはイランでは「バンディ」と呼ばれます。

バンドはアラビア語源のペルシャ語で、帯や紐を意味する英語の band も語源は同じです。

このパターンのサブ・パターンには、バンディ・イスリミ、バンディ・モストフィ、バンディ・シェカスティ、バンディ・ミナハニ、バンディ・バクチアリなど様々なものがあります。

コンパートメント・パターンにはバンディとは別に「ガビ」と呼ばれるものがあり、こちらは太い輪郭で囲まれた連続パターンをいいます。

ガブは「額縁」を意味するペルシャ語です。

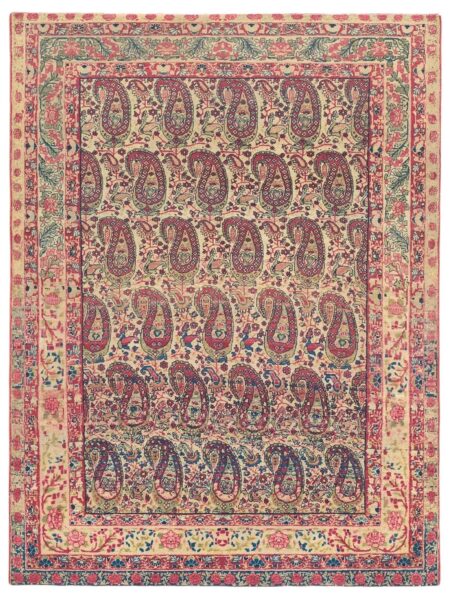

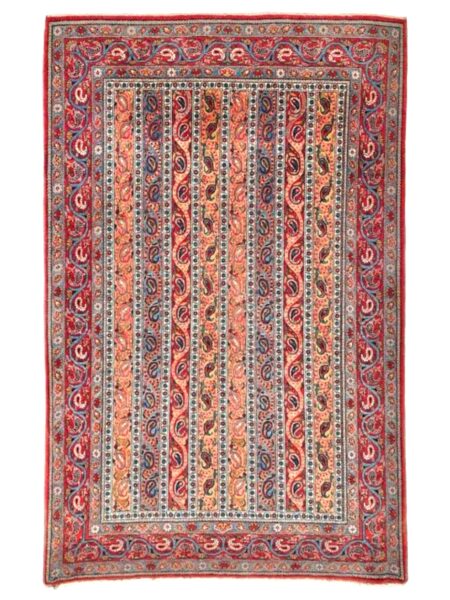

ペイズリー・パターン

ペイズリー・パターンはペイズリーが主体となったパターンです。

連続的に描かれたものだけでなく、メダリオン・コーナーやストライプと組み合わせられたものなどもあり、多様なサブ・パターンがあります。

ペイズリーはイランでは「ボテ・ジャゲ」と呼ばれますが、その起源はイランにあるといわれ、ゾロダスター教の火を表したとする説、風になびく糸杉を描いたとする説、陰陽のシンボルに由来するとした説等、様々な説があります。

ちなみにペルシャ語のボテは「花の茂み」を意味します。

ペイズリーは18世紀以降に制作されたペルシャ絨毯に多く用いられており、フィールドとボーダーの両方に使用されます。

ケルマンとダラケシュでは、「親子ボテ」と俗称される大小のペイズリーを組み合わせた文様が見られますが、小さなペイズリーが大きなそれの上に反対に向いて配置されます。

クルディスタンでは「ハシュト・ゴル」と呼ばれる8つのペイズリーを花状に並べた文様が使用されています。

またアフシャリが製作する絨毯では、小さくてシンプルなペイズリーが並べられます。

ペイズリー・パターンは、とりわけゾロアスター教徒の多い、ヤズド、ケルマーン、カイナートで人気があります。

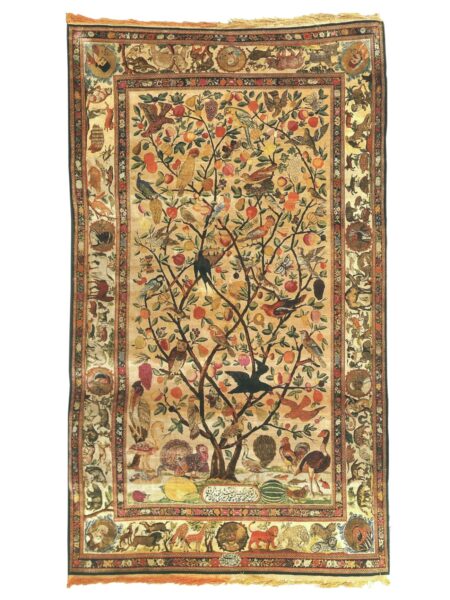

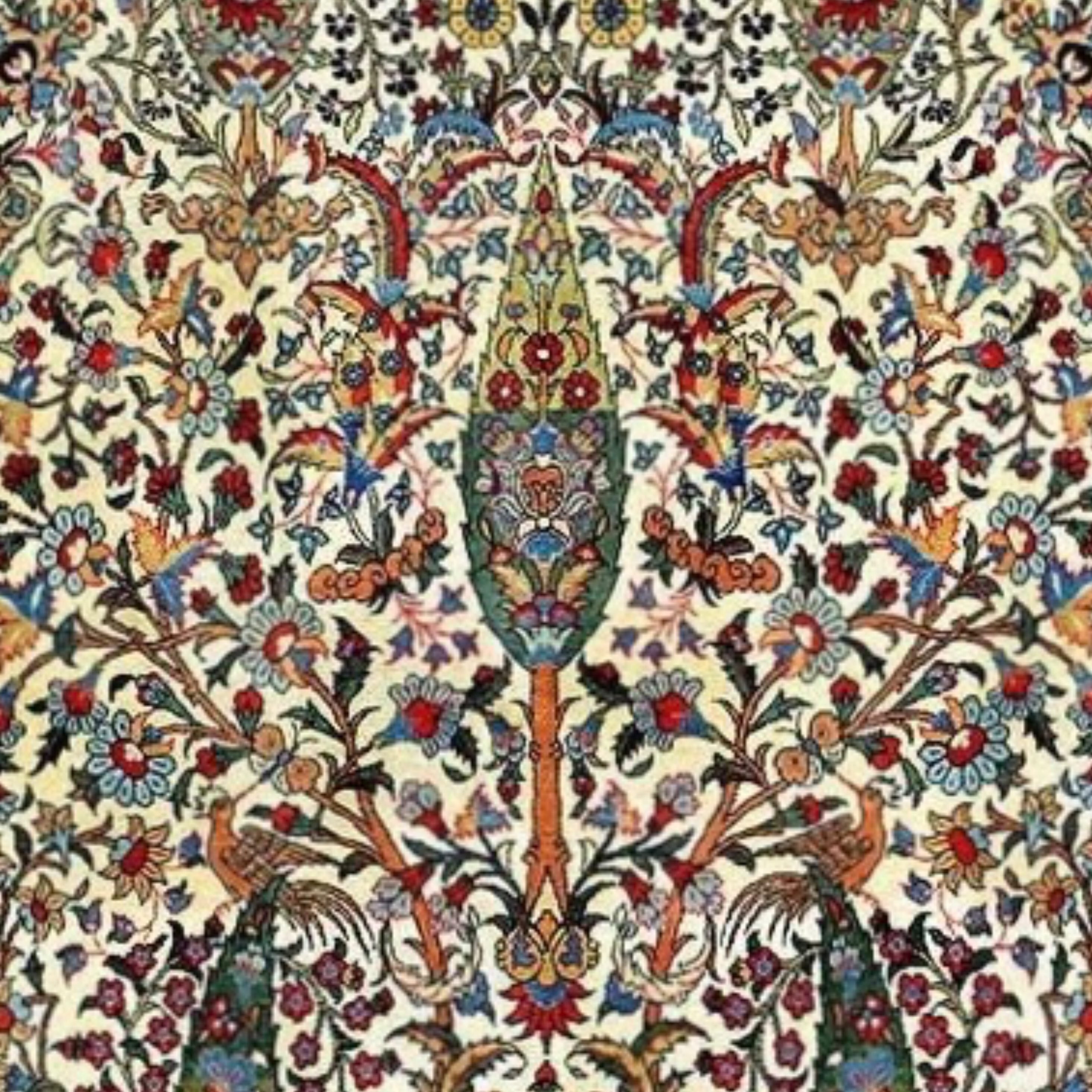

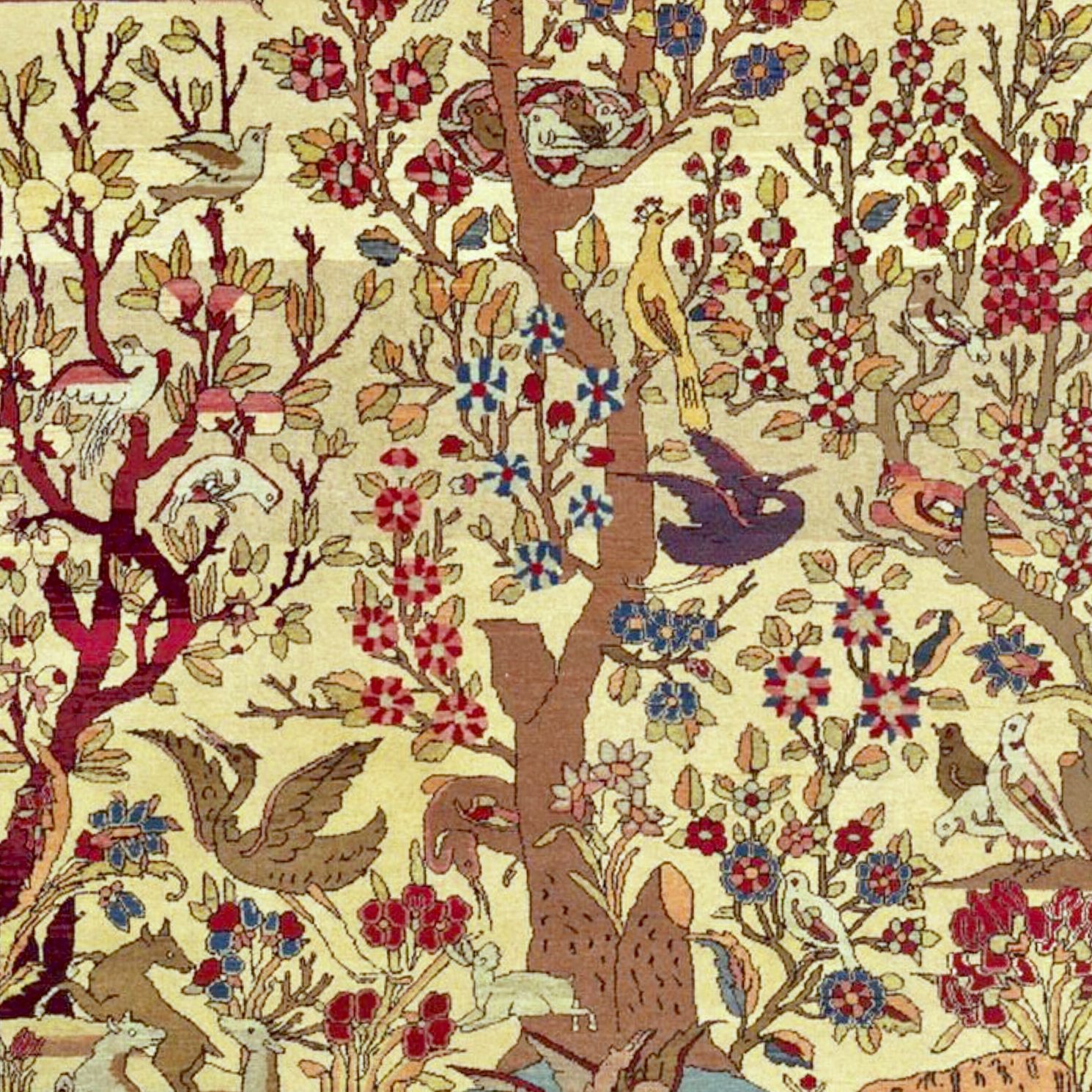

ツリー・パターン(樹木パターン)

ツリー・パターンは、その名のとおり樹木で構成されるパターンです。

樹木は単体で描かれることもあれば複数が描かれることもあり、鳥や動物、野菜などと組み合わせられたものもあります。

樹木は生命の象徴として、古くから文学や神話に登場してきました。

たとえば文学では、人間の性質を表す比喩的存在として用いられます。

これは樹木が、生ある知的な存在として考えられていたということ証左でしょう。

神話における樹木で最も知られているのが「生命の樹」です。

生命の樹は最も古い伝説上の植物であり、不死と不滅の象徴でもあります。

パラダイスにあるとされますが、それを目にした者は誰もいません。

人々は、その葉、果実、樹液を手にして不死を得るため過酷な旅に挑みます。

生命の樹はゾロアスター教では「ハム・ツリー」、イスラム教では「シャジュレ・トゥビ」と呼ばれます。

シャジュレ・トゥビは天空の最上層にあり、その枝は地面に広がっているとされます。

文化の違いにより意味が若干異なりますが、大筋では同じといってよいでしょう。

樹木のモチーフはペルシャ絨毯以外の工芸品にも広く用いられており、松、糸杉、ヤシの木、ザクロの木などをよく見かけます。

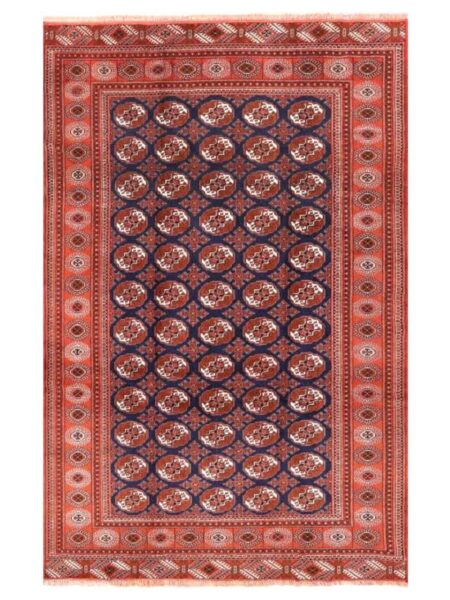

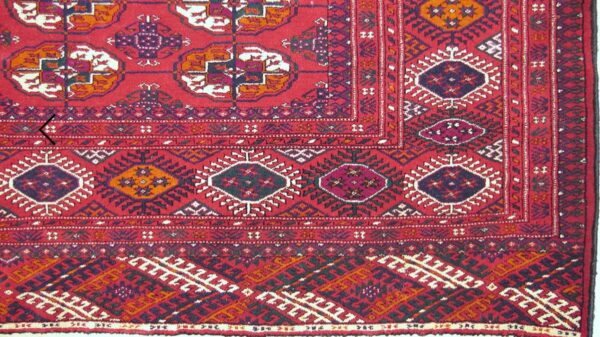

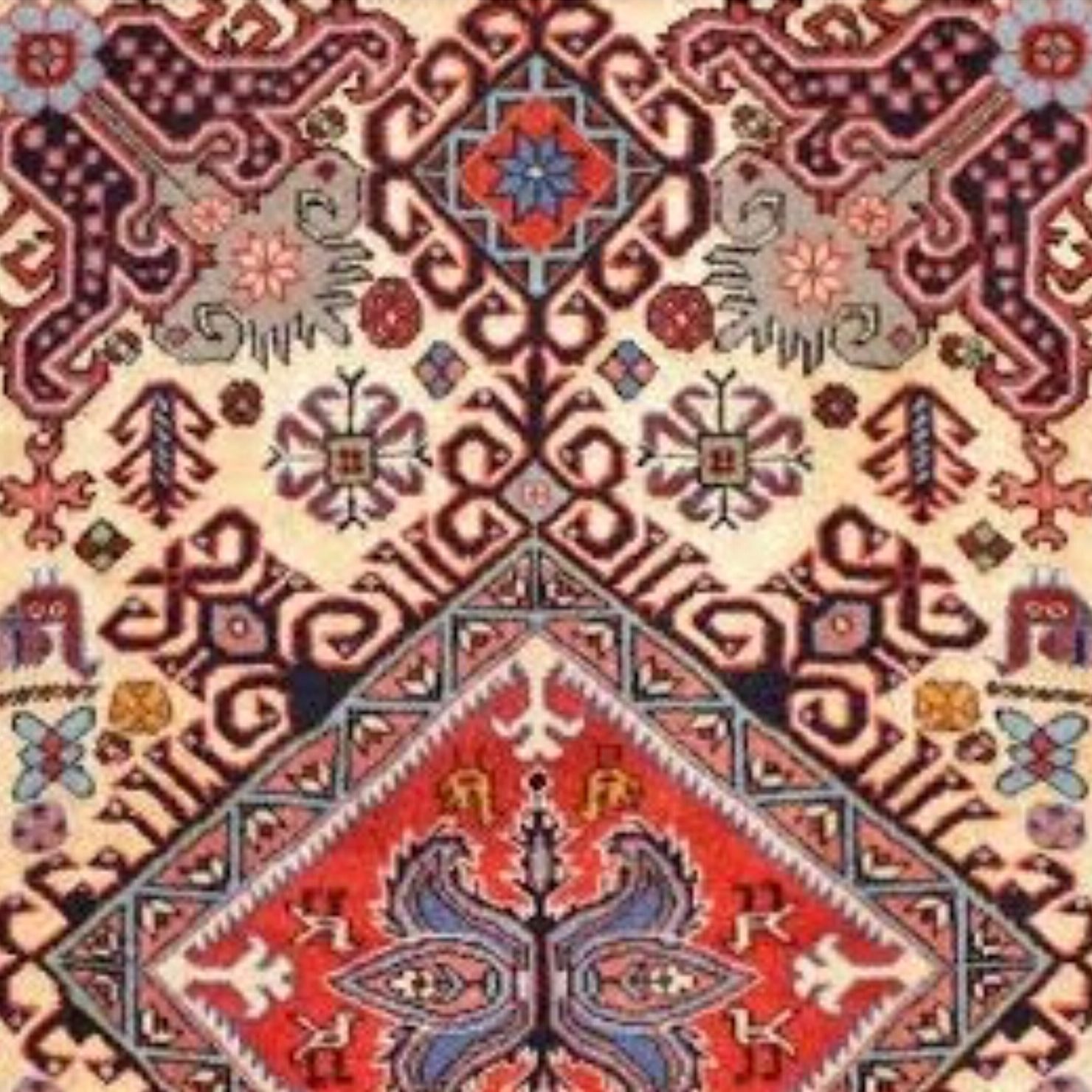

トルクメン・パターン

トルクメン・パターンはトルクメンの絨毯に用いられてきたパターンで、精緻な幾何学模様で構成されています。

トルクメン・パターンに用いられる特徴的な文様は「ギュル」と呼ばれる文様です。

ギュルは一種の紋章で、テッケ、サロール、サリク、ヨムートなど、部族により形や大きさが異なります。

とはいえ、歴史の移り変わりの中でそれらは融合されたり改変されたりし、様々なギュルが生み出されました。

今日、その種類は何百にも及ぶといわれますが、通常はフィールド一面に規則正しく配置されます。

「ブハラ」として知られるマリー・ギュルはとりわけ有名で、テッケ族によって広く使用されているだけでなく、トルクメン人の象徴ともなっています。

象や駱駝の足跡を形取ったものといわれることがありますが、これはまったくの事実無根で、実際には花を図案化したものです。

他の有名なギュルにはディルナク・ギュル、トグルル・ギュル、カフサ・ギュル、アイン・ギュルなどがあります。

ディルナク・ギュルは「ディルナ」(釘)にちなんで名付けられた菱形のギュルで、強さと防御力を意味する鋸歯状の縁取りが特徴です。

トグルル・ギュルは「イーグル パターン」とも呼ばれ、ヨムート族により使用されています。

カフサ・ギュルはカスピ海沿いの鳥の巣からインスピレーションを得たものとされ、雛を護る親鳥と、人々の海辺の生活を象徴する船の錨で飾られた縁取りが特徴です。

アイン・ギュルはジャファルバイ族が使用するギュルで、中央の鏡、雄羊の角、テント、鳥が含まれたトルクメン人のライフスタイルを表現しています。

ギュルの種類についてはこちらをご覧ください。

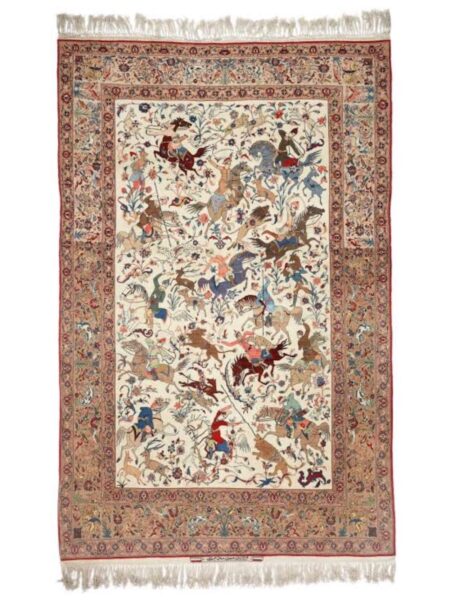

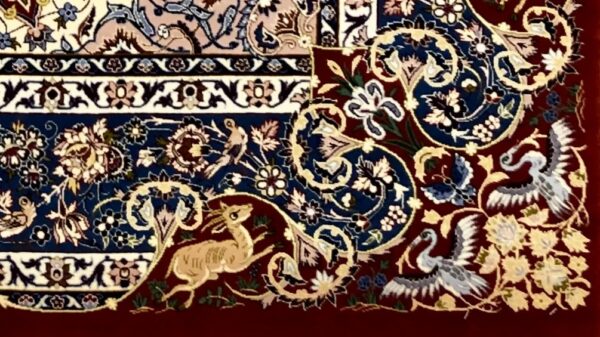

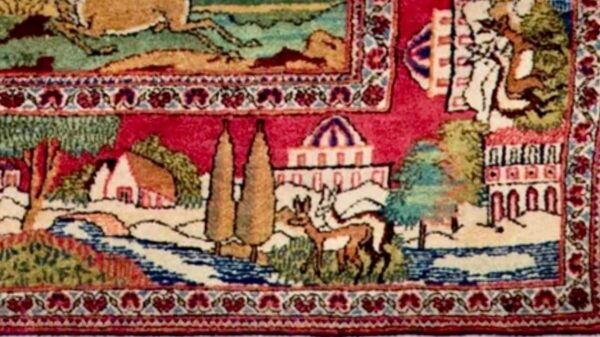

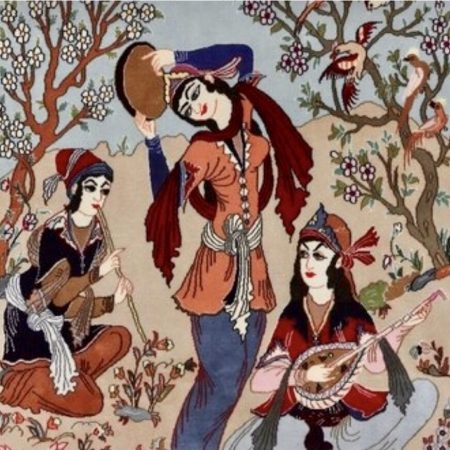

ハンティング・パターン(狩猟パターン)

ハンティング・パターンは、ペルシャ絨毯のパターン中で最も古いものの一つで、その原形は、アケメネス朝期に建設されたペルセポリスのレリーフにも見ることができます。

当時のイラン人たちが信奉していたゾロアスター教徒では食料を得るための狩猟が重要視され、花と緑に満ちた狩猟場は神聖な場所とされたのです。

狩猟文様はササン朝末期まで金属工芸など様々な芸術作品に使われてきました。

しかし、アラブ人の侵攻以降イランがイスラム化すると、偶像崇拝に繋がる人物や動物をモチーフとして使用することは避けられるようになりました。

16世紀に入ると、狩猟は王の威厳を表すものとして復活します。

サファヴィー朝の初代の王となったイスマイル1世は、装丁画家や細密画家を集めてペルシャ絨毯のデザインに採り入れさせました。

また狩猟は自然界に対する人間の知恵と力の優位を示すものでもありました。

デザイナーたちはこれをペルシャ絨毯の中に再現しています。

今日、ハンティング・パターンはタブリーズやクム、イスファハンなどで用いられますが、ほとんどの場合、細密画風に描かれます。

このパターンには通常よりも多くの色が使われるのが一般的です。

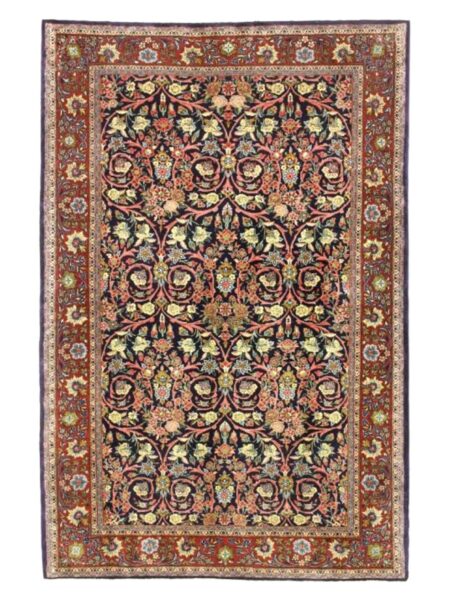

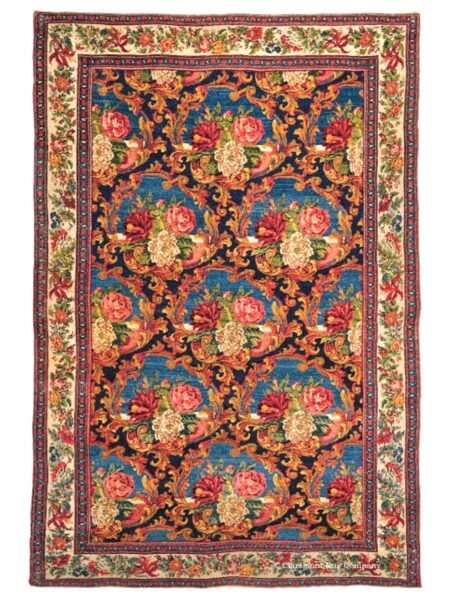

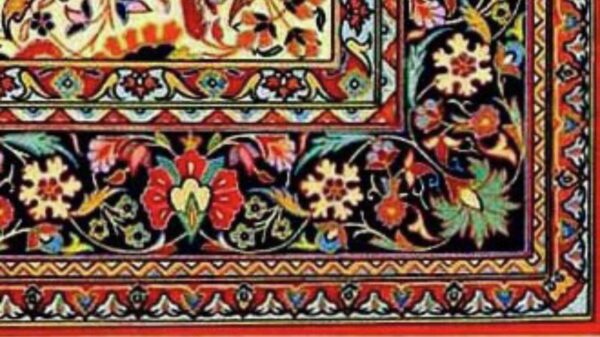

ゴル・ファランギ・パターン

ゴル・ファランギは「ヨーロッパの花」を意味します。

イスラム教徒は、ゲルマン人の一部族であり、やがて西ヨーロッパ全域を支配するフランク族からファランという名を用いるようになりました。

その後、この名はヨーロッパの様々な民族に対して使用されるようになります。

サファヴィー朝時代には、ヨーロッパ人またはキリスト教徒を指すものとなり、グルジア人やアルメニア人のキリスト教徒もこの名で呼ばれました。

ゴル・ファランギは、もともとイランに存在したものではなく、ヨーロッパからイランの美術工芸に導入された花の装飾です。

それらは西洋美術からインスピレーションを得た写実的な花であり、抽象化されたパルメットなどとはまったく異なります。

ゴル・ファランギの歴史はティムール朝時代にまで遡るともいわれますが、一般にはサファヴィー朝時代に最初のイメージが作られ、19世紀のナセル・ウッディン・シャーの時代にペルシャ絨毯のパターンとして一気に広まったと考えられています。

ナセル・ウッディン・シャーの時代に外国商人が到来したことがこの製品の世界進出の基礎となり、バクチアリの絨毯に使用され、その後ビジャール、タブリーズ、イスファハンなどでも独特な形で使用されるようになりました。

モストフィ、ミルザアリー(画像参照)、エスファンデ、ムサカニ、ダストゴリーなど、様々なサブパターンがあります。

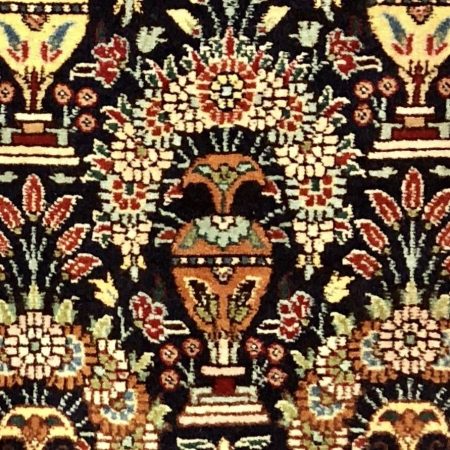

ベース・パターン(花瓶パターン)

ベース・パターンの主な特徴は、フィールド全体を覆う様々なサイズの花瓶が単体で、あるいは複数で置かれていることです。

花瓶はフィールドの中央に置かれるか、左右の端に縦方向に二等分された形で置かれます。

ベース・パターンには様々なサブパターンがあり、一つの大きな花瓶から伸びた茎と花葉でフィールド全体が埋まる場合もあります。

ジリ・スルタニと呼ばれる花瓶の連続パターンでは、花を累々とたたえた複数の花瓶がフィールド全体に規則正しく配置され、ハジ・ハヌミと呼ばれる庭園風のパターンでは、三角形を形成するたくさんのロゼットを伴う花瓶がいくつも配置されます。

「鉢植えの庭」とも呼ばれるハジ・ハヌミはジョーシャガン文様と花瓶文様を組み合わせたものともいえ、異なる大きさの花瓶の対比が、絨毯に奥行きを与えます。

ハジ・ハヌミは主にカシャーンやナタンズ、バドラウドの周囲で用いられています。

他にもミフラブやヘザーレ・ゴルと組み合わせたものなどは、このパターンの中でも有名です。

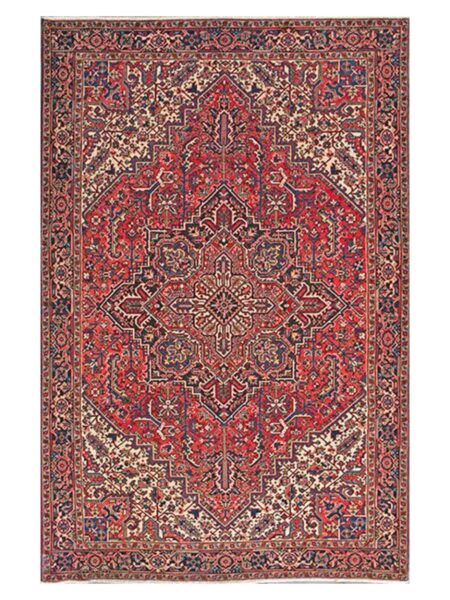

ヘラティ・パターン

ヘラティはアカンサスの葉で四方を囲まれた菱形の文様です。

菱形の4つの先端にはパルメットが、中心にはロゼットが配されており、それが上下左右に連結されてパターンを形成します。

ヘラティは1857年までイラン領であったホラサン地方最大の町ヘラートの名に由来しますが、この文様で構成されたパターンはイラン全土で製作されています。

ヘラティはイランで最も古い文様の一つとされており、イランでは魚を意味する「マヒ」と呼ばれます。

アカンサスの葉の形が魚に似ているのが理由ですが、魚は成長、豊穣、天と太陽の空間、春と生命の出現、魚の星座(3月のシンボル)の象徴であることから、イスラム教の到来後、生物の形を描いたり使用したりすることが禁じられたために、魚を抽象化したと考える者もいます。

ヘラティ・パターンはメダリオン・コーナーと組み合わせられることもあれば、オールオーバーとして用いられることもあります。

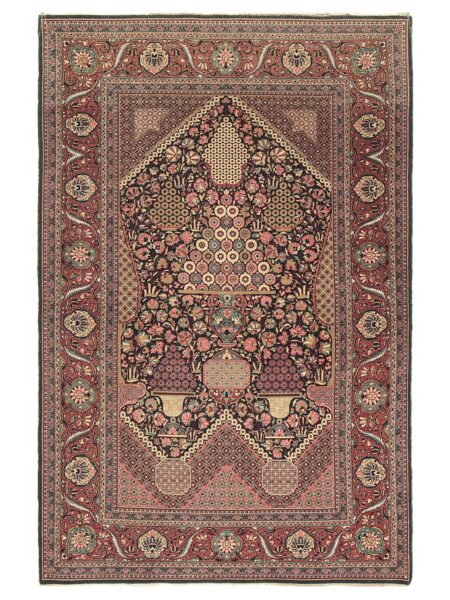

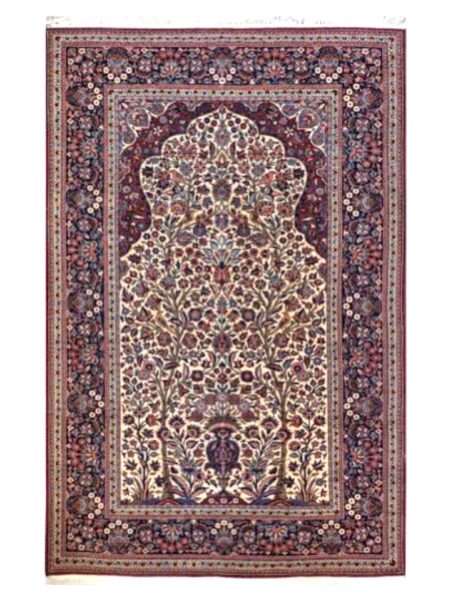

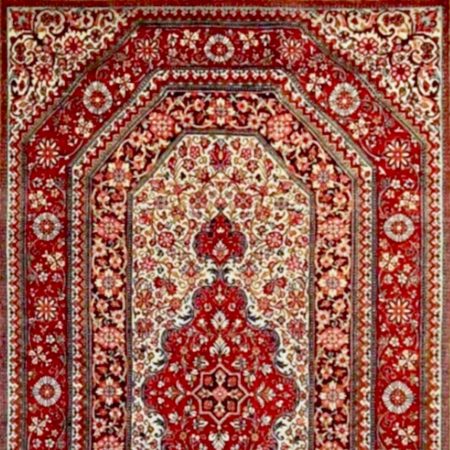

ミフラブ・パターン

ミフラブとはモスク内に設けられたアーチ型の壁龕(へきがん)です。

キブラ(メッカの方角)を示しており、集団礼拝の際には礼拝先導師がここに立ちます。

イスラム教徒にとって天国への入口であり、ミフラブ・パターンは数あるペルシャ絨毯のパターンの中でも宗教的意味合いが強いものです。

ミフラブ・パターンは主に2つのタイプに分類できます。

一つはミフラブの内側に装飾のないシンプルなタイプです。

このタイプはモスクや礼拝所の絨毯にのみ用いられ、家庭用の絨毯には使用されません。

もう一つは装飾性の強いタイプで、ミフラブの内側には、花瓶や樹木、ガンディールやメダリオンなどを含む様々なモチーフが使用されます。

こちらのタイプでは宗教的な意味合いは薄れ、室内装飾用としての要素が強くなります。

ミフラブ・パターンのサブ・パターンとしては「ミフラブ・ゴルダニ」「ミフラブ・デラヘティ」「ミフラブ・トランジ」などがあります。

ジオメトリック・パターン(幾何学パターン)

このパターンはすべて幾何学文様により構成されています。

直線で描かれた文様が組み合わせられており、綺麗で整然としたデザインを生み出します。

ジオメトリック・パターンはペルシャ絨毯のパターンの中でも特に人気のあるものの一つです。

このパターンを用いたペルシャ絨毯は、シャープで洗練された印象を与え、現代的なインテリアにも合わせやすいのが特徴です。

幾何学的な文様が織りなす美しさは芸術性が高く、それゆえインテリア業界やファッション業界に携わる人たちの間でも人気があります。

ジオメトリック・パターンはヘリズやザンジャン、ジョーシャガン、メイメ、ネバーバンド、トイセルカン、ザゲなどの産地で製作される絨毯のパターンとして有名です。

このパターンのサブ・パターンには、アフシャン・ハンデシー、ハタム・シラーズ・ハンデシー、ジョーシャガン・ハンデシー、ラチャク・トランジ・ハンデシー、およびガビ・ハンデシーなどがあります。

コンプレックス・パターン(複合パターン)

コンプレックスパターンは異なるパターンを組み合わせて生み出されるパターンで、その種類と数は無数にあります。

複数のパターンを組み合わせることによって複雑な全体像を作り出し、独特の美しさや複雑さを表現します。

幾何学的な要素や植物モチーフ、動物モチーフなどを組み合わせることが一般的ですが、緻密な計算やデザインが施されており、色彩の使い方や織り方にも工夫が凝らされています。

それゆえ見る者を魅了し、高い芸術性を持つもとして評価されるようです。

バランスのとれた組み合わせから生まれる美しいものもあれば、やや不器用さを感じさせる違和感のある組み合わせもあったりと、そこにはデザイナーのセンスが如実に現れます。

歴史に名を残したデザイナーたちは例外なく、複数のパターンを組み合わせることに長けていました。

代表的なものにはシャー・アッバス・イスリミ、ミフラブ・ゴルダニ、アフシャン・ゴルファランギ、マヒ・ラチャク・トランジ、バンディ・イスリミ、ガビ・ハンデシーなどがあります。

ストライプ・パターン

ストライプ・パターンはフィールドを縦方向に細長く分割し、それぞれに異なるモチーフを織り込んだものです。

古代イラン及び周辺諸国の文様の研究から得られた証拠や文書によると、ストライプはイランで最古のパターンであるとされています。

タバリスタンとマザンダランで見つかったストライプで装飾された織物は、4世紀から5世紀のものです。

6世紀末に遡る、サーべとアメルの陶器、4世紀から6世紀のゴルガンとタバリスタンの絹織物にもストライプの装飾が見られます。

また、最古のカブース・ナーメの写本の細密画にも、ストライプのカーテンやクッションが描かれています。

アケメネス朝時代のギリシャ食器に記録されている碑文には、ストライプをモチーフにしたイラン人の服装が示されています。

1434/5年にカムサ・ニザミを描いたシラーズ派の細密画にこのパターンの絨毯が描かれており、15世紀には既にストライプがペルシャ絨毯のパターンとして定着していたことを示しています。

ストライプはペルシャ語で「モハラマト」といいますが、これはヒジュラ暦の最初の月である「ムハッラム」に由来する説があります。

また、ササン語で祈りを意味する「メフル」がイスラム化以降に変化したものであるという説もあります。

中央にメダリオンがないため、ストライプ・パターンには焦点を分散させ、空間をより広く開放的に見せる効果があります。

トライバル・パターン

トライバルパターンは部族(トライブ)の文化やデザインからインスピレーションを得た、特徴的な模様やデザインパターンのことを指します。

イランの様々な部族の文化や伝統が反映されており、その独自性や美しさが表現されています。

トライバル・パターンには、シャーサバン、クルド、ルリ、カシュガイ、ハムセ、アフシャル、バルーチなど、部族ごとに異なるパターンや文様が見られます。

繊細でありながら素朴なデザインが特徴であり、幾何学的かつ抽象的な文様によって構成されているのが特徴です。

デザインは本来、織手の頭の中で即興的に生み出されるものゆえ、部族ごとによる大まかな特徴はあっても、一貫性はありません。

トライバルパターンは民芸的な特別な美しさを持つアート作品としてコレクションとしても人気があり、タブリーズやクムなどの都市部で製作される絨毯にも、これらから着想を得た作品が見られることがあります。

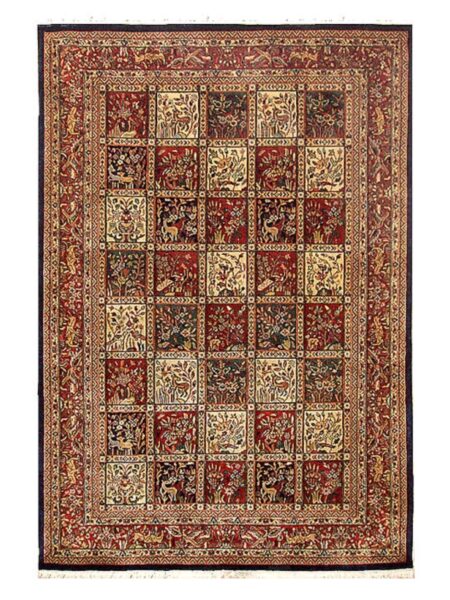

パネル・パターン

パネル・パターンは、ペルシャ絨毯では昔から見られるパターンの一つで、バルーチ、トルクメン、クルド、ルリなどの部族が製作した古い絨毯のには、文様を枠で囲ったものがたくさんあります。

枠の形は長方形が一般的で、上下左右に同じ間隔で規則正しく巡らされるのが一般的です。

これが煉瓦(ヘシュト)を積み重ねたように見えることから、イランでは「ヘシュティ」または「ガブ・ヘシュティ」と呼ばれています。

このパターンはバクティアリの絨毯に最も多く見られるため、この部族あるいは地域が発祥であると考えてよいでしょう。

サファヴィー朝期にはその原形と見られる絨毯が既に製作されていますが、現在の形になったのは19世紀に入ってからと推察されます。

今日、バクティアリ絨毯を模したものがタブリーズやクムビルジャンドでも製作されています。

パネル・パターンはペルシャ式庭園を表現したものです。

枠内のすべての小間にはイラン人たちにとって神聖とされるもの、あるいは貴重とされるものが織り出されています。

つまり、このパターンは彼らが思い描く楽園の具現であり、過酷な自然の中に暮らす砂漠の民の憧憬を込めたものといえるのです。

各小間に配置される文様には、花、枝垂れ柳、糸杉、鶏、樹木、花瓶などがあります。

パネル・パターンの代表的なものとしては、ガブ・コーラニ、ガブ・イスリミ、ガブ・バクチアリを挙げることができます。

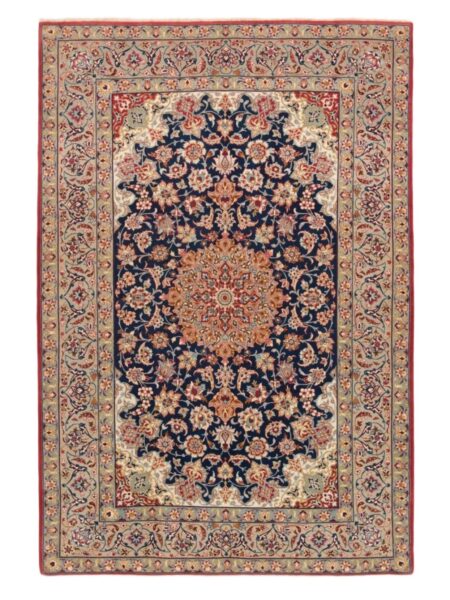

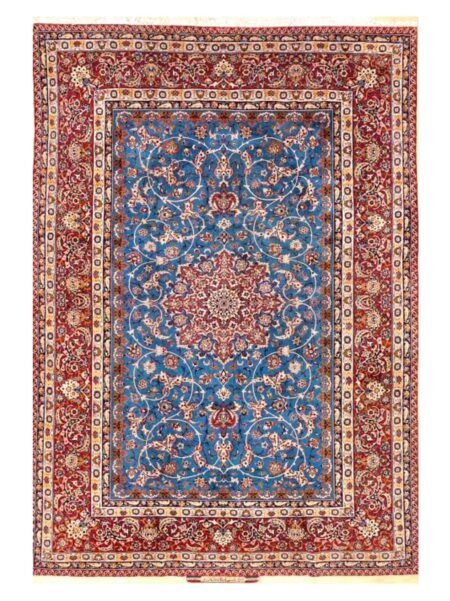

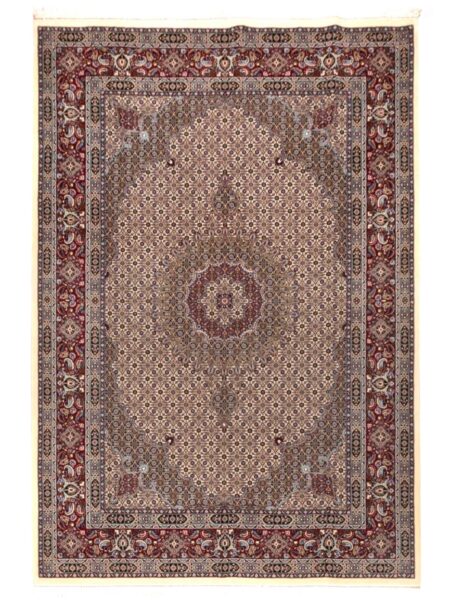

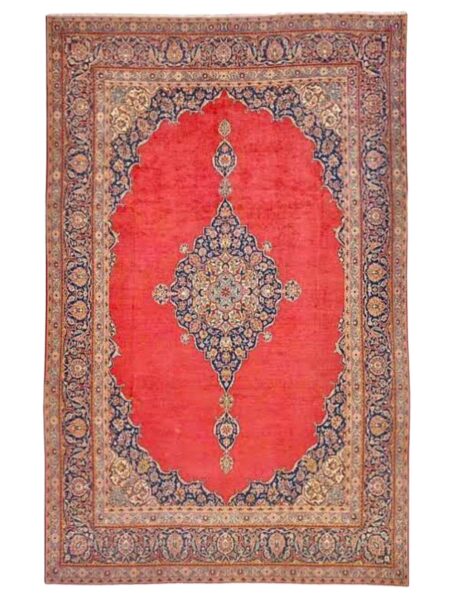

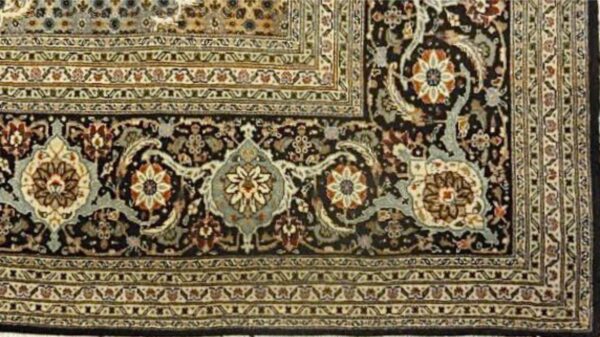

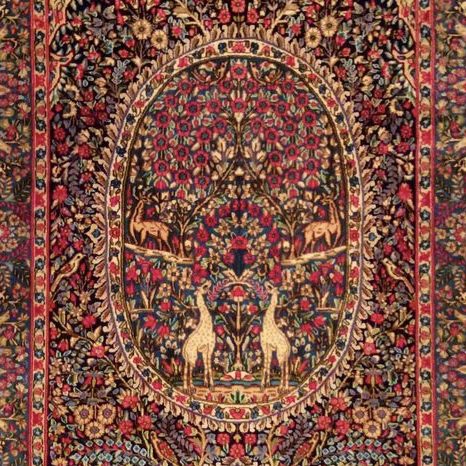

メダリオン・コーナー・パターン

メダリオン・コーナー・パターンは、ペルシャ絨毯で最もよく使用され、最も人気のあるパターンので、イランでは「ラチャク・トランジ」と呼ばれます。

その名が示すように、フィールドの中央に置かれるメダリオン(トランジ)と、フィールドの四隅に三角小間を形成するコーナー(ラチャク)の2つの主要な部分で構成されています。

メダリオン・コーナー・パターンは写本の装丁から得られたものとされ、15世紀後半の細密画から登場し、サファヴィー朝ね時代に入るとペルシャ絨毯の基本的なパターンとして定着しました。

中でも1539/40年に製作されたアルデビル絨毯は、その最高傑作と言われています。

一般にこのパターンはペルシャ式庭園を現したものとされます。

メダリオンは水が満ちた池で、イスリム、パルメット、植物や動物などで飾られています。

庭園は楽園の象徴であり、水が満ち溢れた川や池があり、様々な祝福を与えてくれる楽園であり、神からの報酬と魂の安らぎを得られる場所なのです。

メダリオン・コーナー・パターンには実に様々なパターンがありますが、このパターンは、主に都市部で用いられる花文様のパターン、主に農村部で用いられる幾何学文様のパターン、そして部族が用いる複数のメダリオンを持つパターンの3つに大別されます。

これらの中にはメダリオンとコーナーを除くフィールド上を無地にしたメダリオン・コーナー・プレイン(カフサデ)のパターンも含まれます。

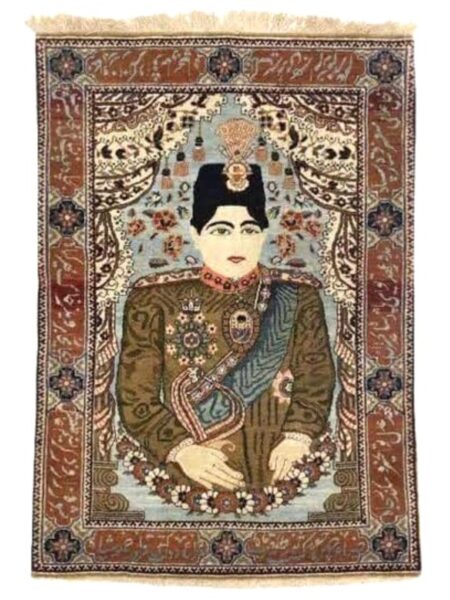

ピクチャー・パターン

ピクチャー・パターンは細密画に基づいてリアルに作成された画像やオブジェクトを含むパターンです。

特別注文により製作されたものも多く、特別なコレクション用です。

カジャール朝時代、富裕層は、説話(サーサーン朝時代のシャー・ホスローやバフラム・グールの狩猟物語など)や叙事詩文学(レイラとマジュヌーンなど)、ヨーロッパの絨毯に特別な興味を持っていたため、敷物はレイラとマジュヌーンからナポレオンまで、様々なテーマが織り込まれていました。

肖像画も、ヨーロッパ絵画の影響を受けて19世紀末にカジャール朝の宮廷で流行した主題で、王子や貴族の姿が織り出されていました。

宝石、衣服、高価な装飾品への大きな注目は、当時の芸術家にインスピレーションを与えたようです。

最も人気のある王の一人は、長い口ひげを生やしたアッバス1世でした。

これらは国策として製作された一面もあり、通常、文様の余白にはペルシア語の詩で装飾されたカルトゥーシュがあり、注文者や絨毯作家の名前が織り込まれていることもあります。

この種類は、歴史的に著名な文芸作品や絵画作品に由来するため、ペルシャ文化の独自性が強く反映されています。

ピクチャー・パターンのペルシャ絨毯は、何かの記念として、あるいは博物館や美術館へ納品することを前提に、特別に制作される場合が多かったようです。

したがって、王の誕生日の御祝や新年会の引出物に使用したと考えられる図柄や、聖書の逸話や中東の諸伝説を描いた図柄など、多様なものが認められます。

アンユージュアル・パターン(変則パターン)

上記のいずれにも属さない珍しい、または伝統を逸脱したデザインを持つパターンで、イランでは「ガラット」と呼ばれます。

これらのパターンは一般的なペルシャ絨毯には見られない独創的な要素やテクニックが取り入れられている、斬新でユニークな作品です。

通常のデザインとは異なる文様の配置やカラーリングが特徴で、デザイナー独自のアイデアや表現を採り入れることにより、他の多くのペルシャ絨毯とは一線を画する個性的なパターンとして注目されます。

古典的なデザインに新しいアイデアや表現を加えることで、いままでにない芸術性や魅力を表現したものといえるでしょう。

デザイナーが絨毯作家を兼ねている場合に製作されることが多く、その新鮮さから愛好家やコレクターの間で高い評価を受けることもありますが、一方で否定的な意見を持つ者が多くいるのもまた事実です。

とはいえ、アンユージュアル・パターンがペルシャ絨毯の多様性を示す存在であることに間違いはありません。

ペルシャ絨毯のボーダーのデザイン

ペルシャ絨毯のメイン・ボーダーは、絨毯の周囲に織り込まれた最も幅広い部分のボーダーを指します。

通常、メイン・ボーダーは絨毯の中心部分と周囲のサブ・ボーダーよりも幅広く、目立つ部分としてデザインされています。

メイン・ボーダーは、絨毯全体のデザインや色合いを引き締め、絨毯のエレガントさや豪華さを強調する役割を果たします。

ペルシャ絨毯のメイン・ボーダーには、様々な文様が使われていますが、代表的なものには、花や葉、アラベスク、幾何学文様などがあります。

これらの文様は、産地や工房などによって異なり、独自の特徴を持っています。

メイン・ボーダーは、絨毯の全体的なバランスや調和を保つための重要な要素であり、絨毯の美しさや価値を高める役割を果たします。

メイン・ボーダーの代表的なデザインには以下のようなものがあります。

ブロークン・ボーダー

ペルシャ絨毯の周囲には一定の幅やパターンで続くボーダーがあるのが一般的ですが、ブロークンボーダーは、そのボーダーが途中で断ち切られたり、途切れたりしているものをいいます。

一部の専門家やコレクターは、ブロークンボーダーが絨毯のデザインや模様において独特な魅力を生み出す要素の一つであると見なしています。

ブロークンボーダーが意図的に使用されることで、デザインに深い奥行きやリズミカルな動きをもたらす効果が生まれることがあります。

他の一般的なデザインとは異なる独自の個性や魅力を持ち、コレクションを豊かにする一部として評価されています。

ブロークンボーダーを持つ絨毯は、デザインの独創性や美しさを重視する方にとって魅力的な選択肢となることがあります。

ペルシャ絨毯の文様

ペルシャ絨毯の文様には、ボタニカル柄(植物や花をモチーフとした柄)、ジェオメトリック柄(幾何学的な模様)、メダリオン柄(中央に大きな中央飾りを配置した柄)、アラベスク柄(繊細で曲線が美しいアラビア風のデザイン)、オリエンタル柄(東洋の伝統的なデザインや文様)などがあります。

これらの文様は、職人の熟練した技術と芸術性が反映されたものであり、ペルシャ絨毯の美しさと高級感を演出しています。

ペルシャ絨毯のデザイナー

ペルシャ絨毯のデザイナーは、伝統的な技術と美学を持ち、ペルシャ絨毯の美しさと品質を確保するために重要な役割を果たす職人兼アーティストです。

絨毯作家の要望に応じてデザインや模様を考案し、それらを意匠図に仕上げて織師に託します。

ペルシャ絨毯のデザイナーは、伝統的なペルシャの文化や美意識に基づいて、独創的なデザインを生み出すのです。

彼らは、植物や動物のモチーフ、幾何学文様、歴史的な物語などを組み合わせて、独自の絨毯デザインを創造するだけでなく、色彩や織り方、繊維の質感などにもこだわります。

多くの場合、長い歴史と伝統を持つ絨毯工房と契約しており、染色家や織師と協力して美しく高品質なペルシャ絨毯を作りあげます。

ペルシャ絨毯の有名デザイナー一覧

サファヴィー朝期にはペルシャ絨毯のデザインは細密画家たちに委ねられていました。

その中で最も有名なのがベフザド・モスハフィです。

彼は宮廷画家であり、宮廷の様々なプロジェクトに参加し、ペルシャ絨毯の他、絵画や装飾品などに彼の緻密な作品が使われていました。

ベフザドの作品は、宗教的なテーマや歴史的な出来事、風景などを描いたものが多く、高い技術力と繊細さが特徴でした。

19世紀後半に絨毯産業が復興して以来、都市部のペルシャ絨毯産地を中心に幾人もの有名デザイナーが現れました。

これらのデザイナーたちは、伝統的なペルシャ絨毯の技法やデザインを尊重しつつも、独自のアイデアや革新的なアプローチを取り入れて、美しい作品を生み出しています。

彼らの作品はペルシャ絨毯の芸術性と魅力を高め、国際的にも高い評価を受けています。

シラーズの有名デザイナー

タブリーズの有名デザイナー

ナインの有名デザイナー

マシャドの有名デザイナー

参考文献サイト一覧

- 『ペルシア絨毯図鑑』(1986年、アートダイジェスト)

- https://honarezarif.com/

- https://ghalishoienovin.com/

店舗案内

| 名称 | Fleurir – フルーリア – |

|---|---|

| 会社名 | フルーリア株式会社 |

| 代表者 | 佐藤 直行 |

| 所在地 |

■ペルシャ絨毯ショールーム ■フルーリア東京事務所(事務所のみ) ■イラン事務所 ■警備事業部(準備中) |