ウールとは

ウールとは羊から採取される天然繊維をいいます。

カシミヤやモヘヤ、アンゴラなど、他の動物の繊維もウールと呼ばれることがありますが、それらは個々の名称を付されるのが一般的であるため、ウールといえば羊毛のことと解釈してよいでしょう。

羊の家畜化は古代メソポタミアにおいて始まったとされます。

紀元前20世紀頃に栄えたバビロニアでは食用の羊とは別にウール用の羊が飼育されていたようです。

羊毛はバビロニアの主要な交易品の一つであったと考えられており、ここでは羊毛の加工や染色の職人が特別な地位にあったとされます。

古代エジプトにおいても衣服や敷物に羊毛が使用されており、1 世紀から 5 世紀に遡るエジプトの毛織物の断片が多数現存しています。

また、シリアではウールの染色法が発達し、カラフルな織物が織られるようになりました。

聖書には、ユダヤ人はウールで出来た衣服を着用しており、ダマスカス・ウールは市場でとても人気があったことが記されています。

幾千年にもわたるウールの歴史は、それが人類にとって不可欠であることを示すとともに、繊維としてのウールの優秀さを証明するものにほかなりません。

ウールはケラチンと呼ばれる天然タンパク質で構成されています。

ケラチンは人間の毛髪に含まれるタンパク質と同様に生分解し、関連する多くの有機材料の組成において重要な役割を果たします。

タンパク質は耐久性や伸縮性など、ウールの特性に大きく関わっています。

これにより、壊れることなく伸び、元の形状に戻り、極限の条件下でもパフォーマンスを維持できるのです。

現在、世界のウール生産量は年間約200万トンで、そのうち約60%が衣料品の生産に使用されています。

ウールは世界の繊維市場の約 3% を占めていますが、ウールの生産で第1位の国はオーストラリアです。

この国のウールの大半は高品質で知られるメリノ種の羊から得られます。

第2位は中国で、ニュージーランドが第3位です。

ニュージーランドは絨毯用ウールの最大の生産国でもあります。

リンカーン、ロムニー、ドライスデール、エリオットデールなどの品種は粗めの繊維を生産し、これらのウールは絨毯の素材として多くの国々に輸出されています。

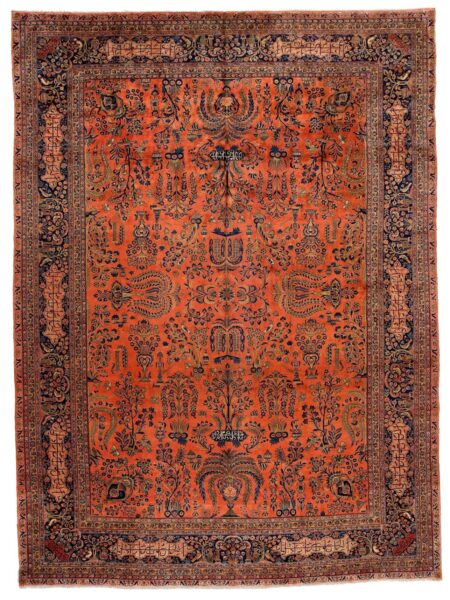

ウールはペルシャ絨毯で最も一般的な素材であり、今日でも広く使用されています。

イランの羊のウールは太くて粗く、強度が高いため、絨毯製作に非常に適しています。

イラン全土で製作されるペルシャ絨毯の96%がウール絨毯です。

白い羊毛は他の羊毛に比べて染色性に優れています。

もちろんシスターンでも特殊な品種を除いて真っ白な毛糸はありません。

むしろ、羊毛の主な色は淡黄色または淡緑色です。

ウールはペルシャ絨毯のパイルとして使用されますが、部族の絨毯においては縦横糸としても使用されることがあります。

ウールの特性

ウールは耐久性、通気性、耐火性、防臭性、断熱性、吸湿性に優れているため、衣料品、絨毯をはじめとする敷物、寝具、家具などの室内装飾品、化粧品、建設資材など、あらゆる分野の製品に利用されています。

とりわけ絨毯にとっては最高の素材であるといえるでしょう。

このように、よいことづくめのように思われるウールですが、実は欠点もあります。

以下にウールの長所と短所を記します。

ウールの長所

1. 保温性に優れている

繊維が空気を閉じ込めるため熱が逃げにくく、冬は暖かく過ごせます。

2. 吸湿性に優れている

空気中の水分を吸収し、水分が蒸発する時に気化熱を奪うので夏は涼しく感じます。

3. 難燃性

静電気を起こしにくく埃が付きにくい上、燃えにくい。

4. 汚れにくい

繊維の表面は人間の髪の毛と同じ「エピキューティクル」という撥水性の高い薄い膜で覆われているため、水溶性物質を表面で弾きます。

5. 染色性に優れている

ウールは高温でないと染まりませんが、染まってしまうと色落ちしにくい特徴があります。

6. 耐久性が高い

ウール繊維の「縮れ」は衝撃を和らげ圧力を分散させることに加え、伸縮性・弾力性に富んでいるので折り曲げたり引っ張たりしても回復し、その強さは乾燥時であれば良質な羊毛は同じ太さの鋼線、金線に等しいと言われるほどです。

7. 消臭能力

悪臭などを吸収・分解させる消臭能力があることが最近の研究で明らかになっています。

ウールの短所

1. 黄褐変してしまう

ウールは動物性繊維でタンパク質でできているため、紫外線に当たると黄褐変してしまいます。

しかし、これがアンティーク・オールド絨毯の魅力になる訳ですから、見方によっては短所と言えないかもしれません。

2. カビが生える可能性がある

繊維が水分を吸収するため、カビの原因となる菌類を寄せ付けやすくなります。

3. 水に濡れると重くなる

ウール絨毯の中でもとりわけ毛足の長いものは、キャレギほどの大きさになると水に濡れれば100キロを超えることさえあります。

4. 虫に食われやすい

とくに納戸よ倉庫など、暗くて湿気がたまりやすい場所に保管する際には注意が必要です。

高品質なウールほど虫に食われやすくなります。

イランの羊毛産業

1949年から50年に掛けて、ソ連のセルゲイ・ルデンコ博士を主幹とする調査隊が南シベリアのアルタイ山中にあるパジリク古墳とバシャダル古墳で発掘した2枚のウール絨毯(バシャダルの方は断片)は、放射性炭素年代測定の結果、ともに紀元前3世紀頃に製作されたものであることがわかりました。

これらの絨毯についてはイラン産か中央アジア産かで意見が分かれるところですが、イランにおいても古くから羊毛産業が盛んであったことは疑いありません。

事実、1世紀と2世紀に属する2枚のイラン産の毛織物の断片が、ワシントン繊維博物館とマンチェスター大学博物館に収蔵されています。

また、ロシアのエルミタージュ美術館には、ササン朝時代に遡る毛織物が収蔵されています。

フェルドーシが著した『王書』には、王の衣服に動物の毛が使用されたことが記されています。

イスラム教が浸透して以降、イスラム諸国では、特に政府の監督とカリフなどの権力者によるザカート(喜捨)としての衣服の寄付が一般的だったため、毛織物産業は大きな注目を集めました。

また、イスラム初期に残された文献にもウールのマントについての記述があります。

繊維産業に絹と綿が導入されると、羊毛および羊毛織物産業は特定の生産地域に限定され、羊毛は主に絨毯織りに使用されました。

いまでもイランは世界有数の羊毛生産国であり、年間約15万トンを生産しています。

イランの羊毛は国内需要だけでなく、輸出市場でも大きな役割を果たしています。

イランは羊毛の輸出量において世界第5位です。

ウールの商品価値は、色、長さ、繊維の細さ、グレードによって決まります。

今日、ウールおよび毛織物の世界的な需要と供給は、最も重要な要素である地理的位置に基づいて決定されます。

これに基づいて、この原材料とその関連製品の商取引が発展します。

ウールの加工は、主に農村部で行われており、主に絨毯や衣料品の生産に使用されます。

殊に絨毯製作においては高品質なウールが求められます。

イランの羊毛はその品質の高さを証明されています。

ペルシャ絨毯は世界中で高い評価を受けており、その一部は非常に高額で取引されていますが、ペルシャ絨毯の生産量の96%はウール絨毯です。

また、イランでは伝統的な手法を用いて羊毛を染色し、独自の色彩豊かな絨毯を製造しています。

これらの絨毯は世界中で高い人気を誇り、イランの羊毛産業は国内外で高い評価を得ています。

最近では、イラン政府も羊毛産業の発展を支援するための施策を進めており、技術革新や生産効率の向上を図る取り組みが行われています。

イランの羊毛産業は今後もさらなる発展が期待されています。

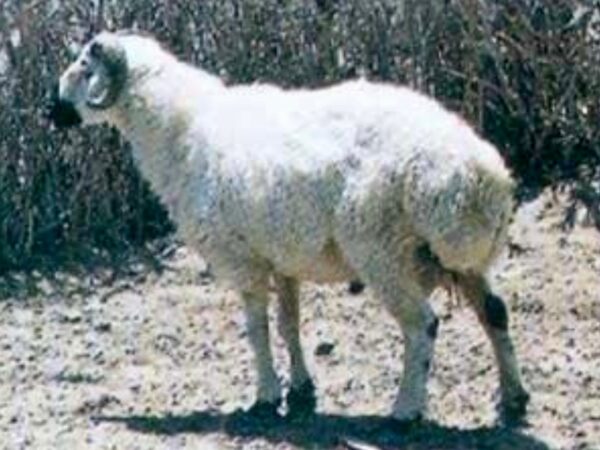

イランの羊

畜産はイランの村民や遊牧民にとって主要な収入源の一つになっています。

とりわけ羊は衣料品や毛織物の製造に使用されるウールを得られるだけでなく、肉は食用として、乳は乳製品として、皮は革製品としてと、多目的に利用することができます。

また草食動物である羊は牧草地や農作物を食べることでその成長を管理することができ、羊を飼うことで草地を維持し、雑草の処理や土地の管理を行うこともできます。

こうした理由から、イラン全土の村々や遊牧民たちが多くの羊を飼育しています。

イランの羊はそれぞれ生息する地域の気候や地形、植生に応じて品種が異なります。

ゼル種を除くイランの羊の顕著な特徴の一つは尾を持つことです。

尾は脂肪を溜め込む器官であり、必要量以上の栄養素を摂取し、体内に脂肪酸として蓄積する役目を果たします。

イランの羊の尾は比較的短いといえますが、ときにはこれが体重の30%に達することもあります。

ゼル種に尾がない理由については、豊かな牧草地に恵まれたイラン北部に生息しているため、この器官が進化しなかったとする説があります。

主に肉用とされる品種はあらゆる部分が他品種よりもはるかに大いのが一般的で、このタイプの羊の腰、首、胸、太ももは幅が広く、真っ直ぐで、より太いです。

また、寒冷地や山岳地帯に住む羊は体が大きく、動物に対する抵抗力が強いとされています。

イランの羊は肉用品種、乳用品種、ウール用品種に分類されることがあります。

中でもウール用品種とされる羊は、ウールの収率が高く、高品質であるとされています。

ウール用品種にはいくつもの種類がありますが、とりわけマクイ種、バルーチ種、モガニ種は有名です。

羊の細長い体には、ウールが全身に均一かつ密に行きわたっています。

最高の種類のイラン産ウールは繊維産業に使用されており、その中にはバッグや靴の製造、衣料品の製造、そして最も重要な絨毯の製造などが挙げられます。

ペルシャ絨毯に使用されるウール繊維の直径は、平均30~40ミクロンです。

これらの繊維についてさらにいくつかのポイントがあります。

気候が穏やかな山岳地帯の羊の毛を使用することは、絨毯織りに適しています。

染色する場合は、他の色よりも染色性が高い白いウールを探さなければなりません。

ウールを刈り取る季節も品質に影響し、秋に採取される羊の毛よりも、春に採取される羊の毛の方が良質です。

もちろん、季節もイラン国内の様々な地域によって異なります。

たとえば、ファース州の春は3月20日に始まりますが、クルディスタン州では5月に始まります。

これに加えて、羊の種類もウールの品質に影響します。

山間部や温帯地域で放牧された羊のウールは、湿潤な平地で放牧された羊のウールよりも品質が高くなります。

イランには24種類(27種類とも)の羊が生息していますが、これらは一般にはイラン西部やアルメニア、アゼルバイジャン、トルコに生息する野生種であるムフロンと、中央アジア、南アジアに生息する野生種であるユリアルが交雑して進化したものと考えられています。

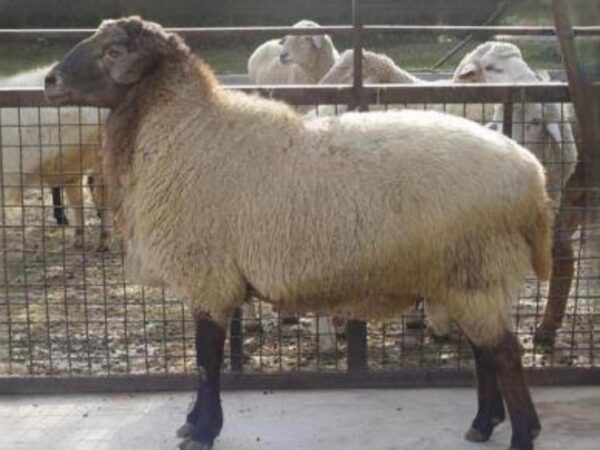

アフシャリ種

アフシャリ種は、様々な地域で大量に飼育、飼育されている羊として有名です。

この種はイランの羊の中で最高の品種の一つと考えられており、北西部の国境地域や西部地域で飼育されてきた長い歴史があります。

肉、乳、ウールの収率、双子の出産率などの高さにより、アフシャリ種はイラン国内だけでなく外国のブリーダーの間でも人気を高めています。

この品種は、過酷な山岳地帯の気候や、あらゆる病気に対しても耐性があり、ザンジャン、アルデビル、西アゼルバイジャン、東アゼルバイジャンなどの州では、この種の羊を多数飼育しています。

体重が重くて脂肪分が少なく、肉質もよいため様々な宗教儀式や特別な行事などに供される羊としても知られています。

サンジャビ種

サンジャビ種はケルマンシャー州で見られます。

長い尾を持ち、細長い手足、目立つ目、額に鬣があるのが特徴です。

サンジャビ種は良質な肉とウールを生産し、枝肉の収率は50%で、一日の搾乳量は685グラムです。

色は白または薄緑色で、顔に茶色の斑点があり、成体のオスの体重は約57kg、メスは54kg。

平地での飼育に適しており、あらゆる病気に対して十分な抵抗力を持っています。

成獣の雄の体重は75~80kg、雌の体重は約55~60kgと大型で、一日あたり約600グラムの死亡率の高い良質な羊乳を搾乳することができます。

採取できるウールの量は年間3~4kgで、サンジャビ種のウールは、染色性の高さと適当な太さにより、絨毯産業を含む繊維産業にとても適しています。

カラクル種

カラクル種は、ウズベキスタンのアムダリヤ川流域にある「カラクル」という村の名前に由来しています。

この品種は紀元前1400 年頃には既に存在しており、古代バビロニアの遺跡には数多くのカラクル種の羊が彫刻されています。

トルコでは「カラギュル」、ロシアでは「カラクルスカヤ」と呼ばれていますが、「アストラハン」「ブハラ」などと呼ばれることもあります。

背が高くて細く、脚と頭は長いのが特徴です。

雄には角がありますが、雌にはある個体とない個体があります。

カラクル種には、イランの多くの羊と同じように尾が付いています。

尾の脂肪蓄積量は非常に多く、約1kgにも達します。

多くの品種に適していない気候の下でも生きることができ、環境に順応する能力が高いです。

成獣の雄の平均体重は79〜102kg、雌の平均体重は45〜68kgで、中型の羊に分類されます。

カラクル種には肉用、乳用、ウール用の品種が存在しますが、最も人気があるのはウール用の品種です。

ほとんどが白色か灰色で、そのウールの美しさから衣類用のウールを採取する目的で多くが飼育されるようになりました。

ファシャンディ種

ファシャンディ種はアルボルズ州サブジバラグ地域で主流の品種です。

サブジバラク地域に加えて、タレハン、カラジ、カンダバン、シェミラナットの高地でもこの羊を見ることができます。

平地と高地の両方で放牧できる中型の羊で、気候や病気への耐性も優れています。

頭には小さな白い斑点があり、色はクリーム色、明るい茶色、濃い茶色もしくは赤茶色で、雄の中には角のあるものも見られます。

生まれた時の体重は約4kgですが、1歳になると雌が約55kg、雄が約74kgになります。

肥育期には1日の体重が150グラムまで増加することがあり、肉乳用種に分類されるのが一般的です。

授乳期の搾乳量は約90~100kg。

年間1~1.5kgのウールも生産できます。

ルリ種

ルリ種は主にチャハルマハル・バクチアリ州、ルリスタン州、フゼスタン州、イラム州で見られます。

これらの地域のルリ種の個体数は632万1000頭で、これはとても大きな数です。

ルリ種の体色はほとんどが白色またはクリーム色ですが、灰色や濃茶の個体もあります。

ルリ種は精悍な顔と立派な角を持っており、魅力的な外観を備えています。

約7%に立髪があり、この特徴を持つ羊は高い価格で取引されるようです。

垂れ下がった大きな耳を持っていて頭の大きさは他の品種よりも大きく、鼻の部分が凸状になっています。

尾は他の品種よりも遥かに大きく、四肢の関節よりも下まであることさえあります。

また四肢が長くて細く、太い毛で覆われており、大腿部も幅が広く、雄羊ではより顕著に分かります。

ルリ種は肉用種とされていて他の品種よりも体重が重く、成獣の体重は雄が約66kg、雌が約55kgです。

羊毛の生産量は年間1~2キロ。

羊毛は繊維が長くて太いのですが、品質はあまり高くはありません。

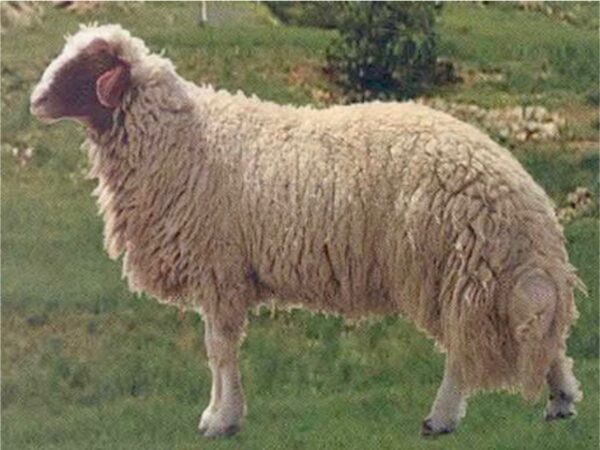

ファラハニ種

ファラハニ種はマルカジ州原産で、主にアシュティアン、ファラハン、アラクで飼育されています。

同州には約400万頭の羊がおり、そのうちの約30%がファラハニ種です。

肥育期間中に毎日約214グラムの体重増加を伴うため、イランの羊の中では最も優れた品種の一つと考えられています。

成獣の体重は体重は雄が55キロ、雌がで42キロで、体色は豆色。

頭と耳は小さく、目の周りと鼻口部の周りに黒い斑点があります。

雄、雌ともに角はなく、長い尾を持ちます。

一日の搾乳量は約500グラムで、授乳期間は約4ヶ月です。

ファラハニ種の羊からは肉、乳に加えて良質なウールも得られます。

毛の長さは13cmで、直径は25~32ミクロン。

1頭あたりの羊毛生産量は年間0.7~1.4キロです。

収率は65~84パーセントで、ペルシャ絨毯の製作に使用されることで世界的に知られてきました。

しかしウール価格の下落により、最近では主に肉用として利用されるようになっています。

サンサリ種

サンサリ種は主にテヘラン州とセムナン州で見ることができます。

この種は、短い尾を持つ羊に分類されます。

毛色は、子鹿色、白色、黒色が多く、毛色の種類も豊富です。

角が見られることはほとんどありません。

肉用の品種と考えられており、成獣の雄の体重は49kg、雌の体重は37kg。

枝肉の収率は約46%で、1日あたり350グラムの羊乳を搾乳できます。

年間に採れるウールの量は2kgに達し、収率は50〜90%になります。

サンサリ種の飼育に従事する人々のほとんどは、越冬のために羊をダマーバンド、フィルズコー、シェミラナット地域に連れて行き、夏にはセムナンとベラミンの砂漠地帯を利用します。

サンサリ種は、体が小さいこと、環境要因に強いこと、手足が繊細でよく歩くことなどから、高級肉種とされています。

残念ながら、この品種は様々な理由により絶滅の危機に瀕しています。

ダラク種

ダラク種はザル種とクルド種を掛け合わせた品種で、約10万頭が飼育されています。

降水率がよく植生に覆われているイラン北部、北東部、西部などの山岳地帯に適しており、ゴレスタン州ではこの種とザル種が多く見られます。

ダラク種はいわゆるトルクメンの羊で、成獣の体重は雄が約51キロ、雌が約45キロと大型の羊に分類されます。

生まれたときの色は黒色または茶色ですが、思春期に達すると砂糖色に変わり、体と手足が長くなります。

角はなく、長い耳、隆起した額、アーチ状の鼻がこの羊の特徴です。

授乳量は1日あたり385グラム、授乳期間は5~6か月で、乳生産量が少ないため乳用に適した品種ではありませんが、肥育期間中の体重増加が一日140グラムと良好で、肉の収率も45.7パーセントであることから、肉用としては優秀です。

ウールの生産量は年間0.6~2.5キロ。

ウールの直径は30ミクロン、毛の長さは14センチと良質なのですが、収率が30パーセントとあまりよくありません。

ウールは早春から晩夏にかけて収穫されます。

アラビ種

アラビ種はフゼスタン州の西と南の境界付近で見られます。

フゼスタン州の羊の頭数は341万260頭ですが、そのうち108万7634 頭がアラビ種です。

色は、ほとんどが砂糖のような白で、時には薄緑色、薄茶色から濃い茶色で、一般には肉用の品種とされます。

アラビ種は短い銃口と半円形の尾を持ち、頭に毛の房を持つものもあります。

この品種には乳と肉の2種類があります。

耳の大きさは中程度で、雄羊の鼻は曲がっています。

また、アラビ種の雄羊には角がありますが、角のある雄羊はほとんどいません。

この品種では、メスのほとんどは角がなく、一部のメスには角の基部があります。

子羊の平均出生体重は 1.4 kg、羊毛の平均重量は 1.2 kg です。アラビ種における双子の割合は5%です。

アラビ種では、尾のある丸い尾の形状が後脚の関節の最上部まであることが多く、尻尾の重さは2~3kgと他の種に比べて軽いです。

通常、秋の出生率は高く、出生率は75%、出生率は74%です。

この品種の妊娠期間は147~155日です。

ウールの生産量は平均1.8から3.8kgです。

ケルマニ種

ケルマニ種は主にケルマン州のジロフト、ババク、コーヌジ、シルジャン、バフトで見られます。

暑さにとても強く、また、長い四肢で長い距離と急な斜面を移動することができ、とても機敏で賢いです。

頭数は200万頭以上と、他の品種と比較してかなり多くが飼育されています。

イランで最も人気のある品種の1つであり、肉とウールはいずれも良質です。

ケルマニ種は丸くてわずかに細長い体をしており、首は筋肉質で目は小さくて白く、四肢と鼻口は黒いのが特徴です。

成長は遅く、成獣の平均体重は約48キロ。

毛は豆色で、あらゆる種類の衣類やペルシャ絨毯の生産に使用されます。

ケルマニ種な羊毛の染色性に優れており、繊維産業で広く使用されています。

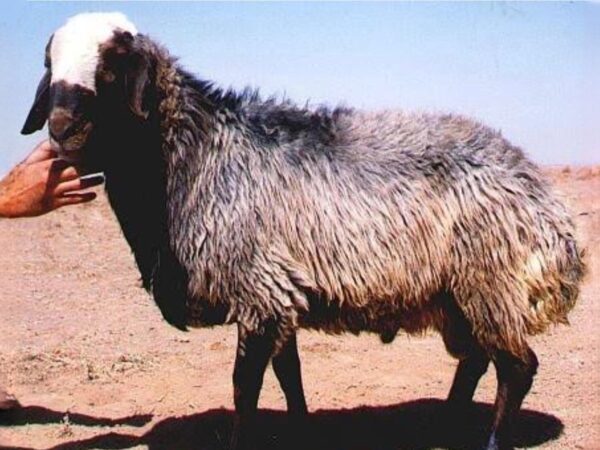

クルディ・ホラサニ種

クルディ・ホラサニ種はイラン西部の山岳地帯であるイラム州、クルディスタン州の他、東部の北ホラサン州でも見られます。

北ホラサン州では主にボイノルド、シルヴァン、グーチャン、ダルグズ、チェナラン、エスフラン周辺で飼育されています。

この種はパレスチナのアワシ種の一種で、イランの羊の中では中型に分類されます。

クルディ・ホラサニ種は手足が長いため斜面を登る能力が高く、北ホラサン州の他の品種よりも干魃や病気に強いと言われます。

肉乳用種の中でも肥育期間が長い品種ですが、幼児期の成長率がとても高くて早熟。

羊毛は色がついていて粗く、絨毯やフェルトの製作に使用されます。

生まれたばかりの子羊の体の色は明るい茶色ですが、日焼けして黒くなる傾向があります。

しかし、年齢が上がるにつれて、体毛の色は徐々に明るくなります。

クルディ・ホラサニ種の頭は三角形で胴よりも高い位置にあり、額は細長く通常は羊毛で覆われています。

ほとんどの個体には角がなく、約10〜16 cmの大きく垂れ下がった耳と、丸くて先が少し下に曲がった尾を持ちます。

北ホラサン州の羊の個体数の約 61.5% は、この種とモガニ種との交雑種です。

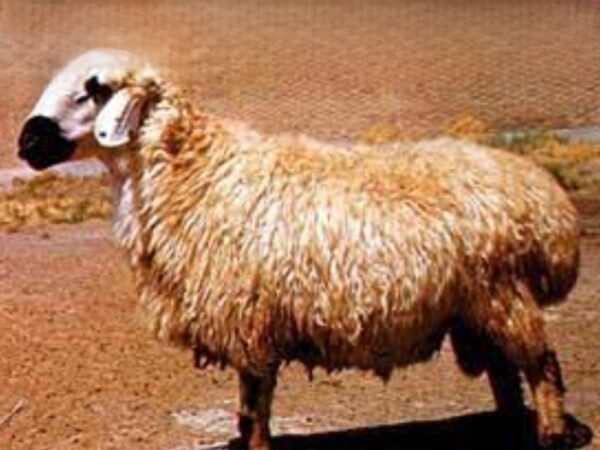

バルーチ種

バルーチ種はシスタン・バルーチスタン州、南ホラサン州、ケルマン州、ラザヴィ・ホラサン州、ヤズド州で見られます。

イラン東部の家畜人口の大部分はこの種で構成されています。

体色はほとんどが白色で、目の周りや手や足など体の様々な箇所に黒い斑点があります。

頭部は小さく、輪郭がはっきりしています。

角があることは稀ですが、雄の群れでは角のある羊を見かけることもあります。

バルーチ種は肥育期間中に一日あたり最大177グラムの体重増加があり、授乳期間は4~5か月で、成獣の体重は雄で約43kg、雌で約48kgです。

双子化率も良好です。

羊の品種分類では肉羊に分類され、その効率も50~65%です。

バルーチ種は1日あたり約0.5キログラムの乳を生産します。

年間2~2.5kgのウールを生産することができ、この種の羊から生産されるウールは、絨毯産業や繊維産業で広く使用されています。

残念ながら、ここ数年の干魃により個体数が減少しており、適切な管理により国内でこの品種の個体数が再び増加することを期待しています。

カルコイ種

カルコイ種は主にクム州、セムナン州、マルカジ州で飼育されていますが、最も多いのはクム州中部です。

カルコイ種の毛の色は白く、目と鼻の周り、脚先が黒く、他のイラン羊の品種とは見た目が異なります。

一日の体重増加量は92~201グラムで、成獣の体重は雄が42キロ、雌が34キロです。

肉用種とされていますが乳と羊毛の生産量も悪くなく、授乳期間は4.5か月に及び、一日に約420グラムを搾乳できます。

羊乳はヨーグルト、バターなど様々な乳製品に加工されています。

羊毛生産量は年間1.5〜2.4キロに達し、収率は48〜58パーセントです。

毛の長さは約10.5センチ、直径は25~41ミクロンと良質で、マルカジ州ではファラハニ種ととともにペルシャ絨毯の素材に用いられています。

山羊

羊ではないのでもちろん24種の中には入れていませんが、バルーチの絨毯にはエッジに山羊の毛が使われているものがありますので、解説しておきます。

バルーチが飼育する山羊はシスタン・バルーチスタン州在来の種で、州内に165万6000頭以上がいます。

このヤギの頭の輪郭は真直ぐで、背骨も真直ぐです。

成獣の体重は約30キロ。

体躯が大きいため一日に1.5 リットルの乳を生産することができます。

雄ヤギには角があることが多く、雌ヤギには角がありません。

体色は、主に黒、茶色、白で、喉の下にひげがあります。

額には立髪があり、四肢も毛で覆われています。

年間山羊毛(さんようもう)生産量は約0.75キロです。

山羊の毛は羊の毛に比べて硬く艶があります。

なお、山羊や駱駝のウールがパイルに使用されることはありません。

ウールの種類

ウールは様々な品種の羊から得られますが、遺伝学と外観の点で品種には多くの違いがあります。

牧場主の知識と能力をもとに交配することで、より細く良質な羊毛を生産することが可能です。

上記の要因とは別に、硬化時間と羊の年齢も繊維の品質に影響します。

以下では、選別の時期と羊の年齢の影響を受ける、様々な種類のウールを見てゆきます。

前述したように、羊毛の摘み取りの時期は羊毛の品質に大きく影響します。

畜産地域の天候や気候もウールの品質に影響します。

イランでは、気候の多様性により、様々な種類のウールが絨毯織りに利用可能であり、それはペルシャ絨毯にはっきりと現れます。

羊の毛の品質には、羊の年齢や品種、毛刈りの時期などの要因があります。

イラン産の羊の毛は太くて粗く強度があるため、絨毯の生産に適しています。

秋に採れる羊の毛よりも春に採れる羊の毛の品質が高く、これも地域によって異なりますが、放牧されている羊の種類もウールの品質を決定するのに影響します。湿気の多い地域や平地で放牧された羊の毛から作られます。

白い羊のウールは他の色の羊のウールに比べて染色性に優れていますが、真っ白な羊はほとんどシスタン地方でしか見られません。

羊の主な色は淡黄色または淡緑色です。

ペルシャ絨毯に使用されるウールには、ホワイトウール、パールカラーウール、マルチカラーウールの3種類があります。

黒い羊のウールは染色できないため、ほとんど使用されません。

良質なウールの特徴は、厚くて均一で、カールしておらず、油分があることです。

油は毛束の切れを防ぎ、毛羽立ちを防ぎます。

羊の頭、首、背中、腹から最高品質のウールが刈り取られます。

2番目に高品質のウールは、足、腕、肩、脇腹から得られます。

1. ラム・ウール

ラム・ウールは、羊が生まれて最初の春に採取されるウールです。

そのためファースト・フォールドとも呼ばれます。

ラム・ウールは高品質で、きわめて繊細な質感を持っています。

2. 1年物ウール:

生後1年目の羊のウールをこの名前で呼んでいます。

このウールは通常より短い場合があります。

しかし、一般的にウールは健康で丈夫であると言えます。

もちろん、山岳地帯の羊は1年以内に毛が生え変わり、抜け毛を防ぐために年に2回毛を刈る必要があります。

3. ウール

ウールとは、実際には羊の成獣から採取される羊毛のことです。

成獣のウールは若い羊のウールと比べて繊維がしっかりとしていおり、耐久性があるのが特徴です。

羊の年齢や品種、管理方法などによって品質や特性が異なることがあります。

品種によっては春と秋の2回、羊毛を採取することができます。

秋毛は実際には第2層の羊毛であり、通常10月と11月に採取されます。

秋毛は春毛ほど良質ではありませんが、軽く、繊維が短いため手紡ぎに適しています。

4. デッド・ウール

デッドウールは死んだ羊や病気になったから刈り取られたウールのことを指します。

生きている羊から刈り取ったウールより当然品質は低下しており、柔らかさや弾力性が失われていることがあります。

品質は羊の年齢と皮からの分離方法によって異なりますが、こうしたウールには光沢も油分もなく、動物繊維としての生命力を感じさせません。

染料をあまり吸収しないため、絨毯業者からは敬遠されます。

5. なめしウール

このウールは「なめし」によって羊の皮から分離されます。

したがって、柔らかさ、太さ、ふっくら感、可逆性など、ウールの多くの特徴が欠けています。

このウールは通常、皮なめし工場で石灰と酵素によって皮から分離されます。

低品質なウールの一つとされており、ペルシャ絨毯への使用は禁止されています。

6. 再生ウール

再生ウールとは、使用済みのウール製品やウール繊維をリサイクルして再生産されるウールのことを指します。

廃棄物として処分されるかもしれない古いウール製品を再利用し、新たな製品を作るために使用されます。

再生ウールの製造プロセスには、古着や不要なウール製品を収集し、分解や繊維再生の工程を経て、再生されたウール繊維を得るという工程が含まれます。

再生ウールは、環境への負荷を軽減するだけでなく、資源の有効活用や廃棄物削減に貢献します。

部族の絨毯の縦横糸に使用されることがあるほか、アンティーク絨毯のレプリカ(複製品)のパイルに使用されることもあります。

7. ウール廃棄物

ウール廃棄物は紡績時に紡績機の下から出てくる屑ウールで、通常は処分されます。

もちろん、ペルシャ絨毯には使用されることはありません。

8. 輸入ウール

以前に比べて、良質なイラン産羊毛の生産量が減少し、価格が高騰していることや、関税の変更が絶えないことなどにより、国産ウールの調達が困難となっています。

現在、絨毯業者は主に韓国から毛糸を輸入しており、場合によってはオーストラリアやニュージーランド、パキスタンからも輸入しています。

9. コルク・ウール

コルクウールは「子羊の毛」と説明されることがよくあるのですが、実際は子羊のウールだけでなく、成獣の柔らかな部位やオーストリラリアやニュージーランドから輸入されたウールを含む、柔らかなウールの総称です。

イスファハンなどの都市部では輸入品のウールが多く使用されています。

輸入品を使う理由は、まずイラン産のコルク・ウールは一頭の羊から少ししか採取できないため、高価になってしまうから。

次に、イランで紡績した毛糸には植物片やビニール片などの不純物が混ざることが多いからです。

パイル糸に輸入品を使用することは最近になって始められたことではなく、19世紀末から第二次世界大戦の頃まで製作されていたカシャーン絨毯には、英国から輸入されたメリノ・ウールを用いたマンチェスター・カシャーンがあります。

【マンチェスター・カシャーン】

19世紀末、カジャール朝下にあったイランはイギリスとロシアの半植民地と化していました。

そんな中、イランに進出してきたイギリス人商人たちは、イラン人商人たちに対し半ば強制的にオーストラリア産のメリノーウールでできた毛糸を買わせていたのです。

大不況に喘ぐ当時のイランでは、それを高級衣料に変えてみたところで売れる当てはなく、ただ倉庫に眠らせるしかありませんでした。

そんなとき、とある商人の妻が、それを使って絨毯を織ることを提案します。

彼女は既に絨毯産業が復興していたスルタナバード(現在のアラク)からカシャーンへと嫁いできていたのです。

試しに織らせてみたところ、なかなかに好評であったため、カシャーンの商人たちは次々と絨毯を織らせし始めました。

これがオーストラリア産のメリノー・ウールを使用した「マンチェスター・カシャーン」が製作されるきっかけになったといいます。

マンチェスターの名は、それを販売するイギリス企業の本社がマンチェスターにあったことから名付けられたものです。

以後、マンチェスター・カシャーンは第二次世界大戦が始まる頃まで製作されていました。

その柔らかな手触りから「コルク・マンチェスター」と呼ばれており、独特の光沢がありました。

1920年代から30年代にかけてはアメリカン・サルークが大流行したこともあり、それ風のデザインを採用した作品が多く見られます。

ウールの生産工程

ウールの生産工程は、羊の飼育から始まり、羊毛の収穫、洗浄、乾燥、カーディング、紡績、染色という一連の工程を経て製品化されます。

羊毛は洗浄されて汚れや不純物が取り除かれ、乾燥後にカード機で整えられ、紡績機で繊維が糸に変換されます。

最後に染色が行われ、様々な色や柄が付けられます。

これらの工程を経て生産されたウール製品は、さまざまな製品に加工されて市場に供給されます。

以下にウールの生産工程について解説します。

洗浄

紡績に用いる道具

ウールは耐久性、通気性、耐火性、防臭性、断熱性、吸湿性に優れているため、衣料品、絨毯をはじめとする敷物、寝具、家具などの室内装飾品、化粧品、建設資材など、あらゆる分野の製品に利用されています。

とりわけ絨毯にとっては最高の素材であるといえるでしょう。

このように、よいことづくめのように思われるウールですが、実は欠点もあります。

以下にウールの長所と短所を記します。

梳毛具

梳毛具は、繊維を梳(す)るための道具で、繊維工芸や糸紡ぎの際に使用される道具の一つです。

櫛(くし)状の道具であり、繊維を整列させたり、絡まりを取り除いたりするのに使われます。

梳毛具には、様々な種類や形状がありますが、一般的には細かい歯が付いた櫛状の形状をしています。

繊維を通す際に歯が繊維を整列させ、毛羽立ちや絡まりを取り除く役割を果たします。

梳毛具は、羊毛や木綿などの動植物繊維を梳毛して糸にする際に使用されることが一般的です。

梳毛具は、繊維を整えて糸を作る際に欠かせない道具であり、手作業や工業的な生産の両方で使用されます。

梳毛具を使うことで、繊維が均一に整列し、糸の質が向上するだけでなく、繊維に取り付いたゴミや不要な部分の除去が行われ、素材の品質が向上します。

繊維工芸や糸紡ぎにおいて重要な役割を果たす道具の一つです。

紡錘

紡錘は、繊維を糸に変えるための道具で、糸を紡ぐ際に使用される伝統的な道具の一つです。

糸を紡ぐために繊維を引き伸ばし、撚りを加えて糸を作る作業を行うのに使われます。

紡錘には、手回し式や重りを備えたものなど、さまざまな形状やタイプが存在します。

紡錘の基本的な構造は、紡錘軸と呼ばれる中心の軸と、その周囲に巻かれた糸を保持するための錘(おもり)からなります。

繊維が紡錘軸の先端に取り付けられ、手動または重力を利用して回転させることで、繊維を糸に変える作業が行われます。

紡錘は最も古い紡績具で、繊維工芸や糸紡ぎの伝統的な方法で広く使用されており、世界中のさまざまな文化や地域で利用されてきました。

紡錘を使って糸を紡ぐ作業は、糸の均一性や強度を向上させるだけでなく、繊維の特性や細かな調整が可能となるため、織物や編物などの繊維工芸において欠かせない作業です。

近代の繊維工業では、機械化された紡績機が使用されているため、紡錘の使用は減少していますが、伝統的な糸紡ぎや手作業の繊維工芸においては、紡錘が重要な役割を果たし続けています。

紡翼

紡翼は、回転する紡錘に取り付けられた羽根車と呼ばれる装置が付いているのが特徴です。

この羽根車が、手紡錘軸を回すことで動き、紡錘を回転させる役割を果たします。

手回し式の紡錘の中でも比較的効率的に作業を行うことができるため、繊維を糸に変える際に広く使用されています。

糸を紡ぐ作業を効率的に行うことができるだけでなく、繊維の均一性や糸の強度を向上させる効果もあります。

また、手作業で糸を紡ぐ際に作業をサポートするための道具として、伝統的な糸紡ぎや繊維工芸において重要な役割を果たしています。

このタイプの紡錘は、繊維を糸に変える作業を行う際に、手作業や伝統的な糸紡ぎの技術を活かすための重要な道具として、世界中で広く使用されています。

糸繰車(いとくりぐるま)

糸繰車は、繊維を糸に紡ぐための道具で、手作業で糸を作る際に使用されます。

織物や編物などの繊維工芸において重要な役割を果たす道具であり、繊維を紡いで糸を作る作業を効率的に行うことができます。

糸繰車には、手回し糸繰車(手回し式スピニングホイール)や電動糸繰車(電動式スピニングホイール)などがあります。

手回し糸繰車は、手でクランクを回して繊維を紡ぐ道具であり、伝統的な糸紡ぎの道具として広く使用されています。

一方、電動糸繰車は、電動モーターを搭載している糸繰車で、電力を利用して糸を紡ぎます。

糸繰車は、糸を均一に紡ぎ、糸の太さや細さを調節することができるため、繊維工芸や糸紡ぎの作業を効率的に行うのに役立ちます。

繊維や毛糸などの原料を取り込み、それを紡いで糸として取り出すことができるため、織物や編物の素材として使用するための糸を手作りすることができます。

「糸車」(いとぐるま)とも言います。

紡績機

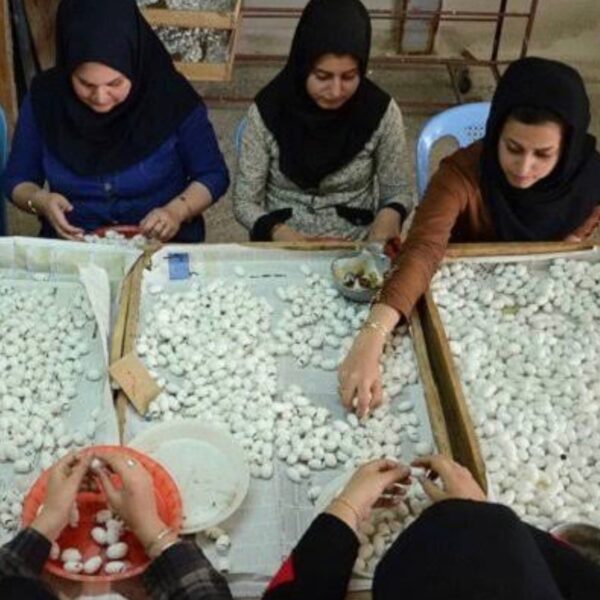

シルクとは

シルクは、昆虫の一種であるカイコの繭から取れる繊維のことです。

カイコは繭を作る際に自ら分泌する液体を絹という繊維に変えて繭を作ります。

シルクの生産は、蚕の飼育と繭の加工から始まります。

蚕は桑の葉を食べて成長し、絹糸を作るために繭を作ります。

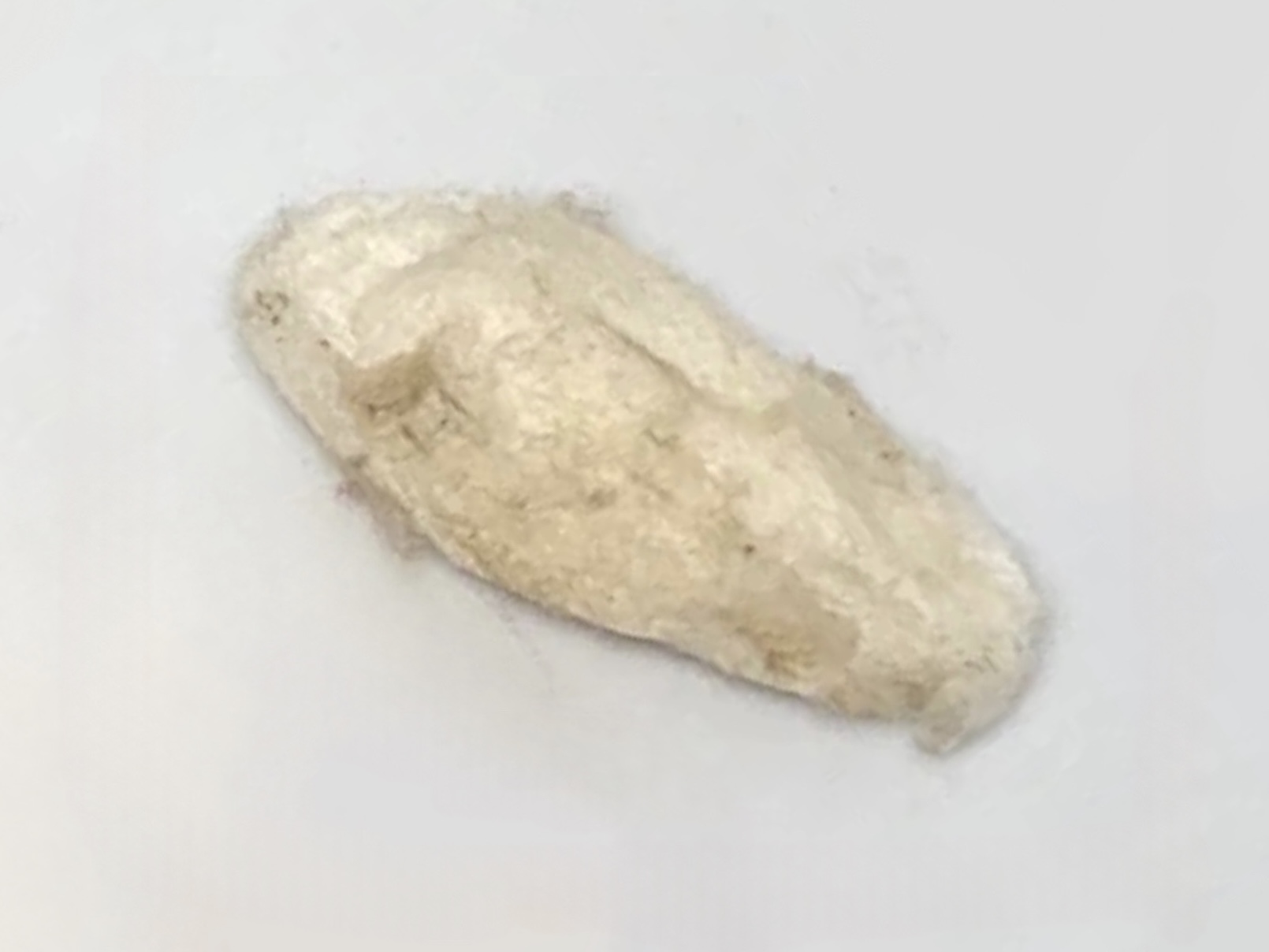

繭は蚕の体液で作られた絹糸で覆われており、この絹糸を引き出して加工し、シルク繊維を作ります。

繭は300~900メートルの初生糸で構成されていますが、これらの繊維はとても細く、約500グラムの絹を生産するには、2000〜3000個の繭が必要です。

虫が大きくなりすぎると、虫が繭から出るために穴をあけてしまうので、これを防ぐために数時間太陽光に晒して虫を殺します。

虫が死ぬと、その糸を熱湯で煮て加工し、糸の始まりとなります。

シルクは非常に柔らかく、光沢があり、肌触りがよいため、高級な衣料品や寝具などに使用されることが多いです。

紀元前約2700年頃、中国で蚕の繭からシルクという繊維が作られることが発見されました。

中国ではシルクの生産技術が秘匿され、貴重な貿易品として他国に輸出されるようになりました。

同じ重さの金と同じ価値があると言われたシルクは古代中国の経済や文化に大きな影響を与え、シルクロードの形成にも貢献しました。

シルクはシルクロードを通じて西アジアやヨーロッパに伝わり、古代ローマやビザンティン帝国などでも高く評価され広く使用されました。

中世ヨーロッパでは、シルク織物が貴族や聖職者などの身分を示す高貴な衣料品として重宝されました。

近世に入ると、シルクの需要がさらに高まり、イタリアの都市国家やオスマン帝国、インドなどでもシルクの生産と取引が盛んになりました。

また、産業革命により機械化が進む中で、シルク織物の生産が大量化されました。

近現代には、シルクは高級な繊維素材として世界中で愛用されるようになりました。

特に日本やイタリアなどの国々では、伝統的なシルク織物の技術が受け継がれ、高品質なシルク製品が生産されています。

また、シルクの持つ上質な光沢や肌触りが評価され、ファッションやインテリアデザインなど幅広い分野で使用されています。

現代においても、シルクは高級な繊維素材として世界中で愛用されており、繊維産業においてはシルクのサステナビリティや環境への配慮が重視されるようになっていて、エシカルなシルクの生産や取引も行われています。<br /現在では世界中でシルクの生産が行われており、特に中国、インド、タイなどが主要な生産地となっています。

イランではカスピ海沿岸のラシュト、トルコではマルマラ海沿岸のブルサが絹の名産地として知られています。

シルク絨毯はサファヴィー朝のシャー・タハマスプ(在位1524年-1576年)の治世下で製作されたはじめたようで、その歴史は500年に足りません。

シルクの特性

シルクの特性は、柔らかく滑らかな質感、美しい輝き、高い保温性、優れた吸湿性、耐久性の高さなどが挙げられます。

これらの特性から、シルクは高級な素材として広く愛用されており、衣料品や寝具などに利用されています。

そのため、四季を通じて着用することができ、肌触りが快適で清潔を保つことができます。

ただし、摩擦や日光に弱いため、取り扱いには注意が必要です。

シルク絨毯を長持ちさせるためには椅子を出し入れする場所や頻度に使用する場所を避け、直射日光、湿気、室温などに気をつけながら使う必要があります。

シルクの長所

1. 保温性に優れている:

シルクはウール同様に保温性に優れています。

2. 吸湿性に優れている:

空気中の水分を吸収し、水分が蒸発する時に気化熱を奪うので夏は涼しく感じます。

3. 難燃性:

静電気を起こしにくく埃が付きにくいです。

4. 光沢:

光沢があり肌触りがよい。

5. 耐張力性:

引っ張る力に対しては羊毛や綿よりも丈夫です。

緻密な織りの高級絨毯の縦糸にシルクが使われることが多いのはこのためです。

シルクの短所

1. 黄褐変してしまう

シルクは動物性繊維でタンパク質でできているため、紫外線に当たると黄褐変してしまいます。

しかし、これがアンティーク・オールド絨毯の魅力になる訳ですから、見方によっては短所と言えないかもしれません。

2. 耐摩耗性に劣る

シルクは耐摩耗性(摩耗強度)については他の繊維よりも劣ります。

つまり「摩擦に弱い」ということ。

絹糸(けんし)は蚕の繭から採取した繭糸を撚り合せて作った生糸を、さらに何本か撚り合わせたものですが、絹糸の最小単位である繭糸がとても細いため、切れやすいからです。

3. 酸・アルカリに弱い

シルクは酸やアルカリ(ペットの尿など)に弱く、シミができたりカビが生えやすいです。

4. 色泣き

水に濡れると色泣きしやすいです。

5. 脆化しやすい

シルクは紫外線、水分、熱などによって繊維が酸化し、黄褐変や脆化しやすくなります。

脆化というのは読んで字のごとく、繊維が脆くなることです。

脆化すると絨毯の縦横糸は切れやすくなり、パイルは粉末化(パウダリング)してしまうことがあります。

粉末化とは糸が粉状に砕けてしまうことで、パイルを手で擦ったとき、指にパイルと同じ色の粉が付着するようであれば粉末化している証拠です。

イランのシルク産業

イランへの絹の輸出はアルケサス朝期(前247~224年)から始まりましたが、絹が中国から大量に輸入されるようになったのはササン朝期(226~651年)で、やがてイランで養蚕が始まりました。

養蚕はイラン各地に広がり、10世紀にはイランのほとんどの地域で行われていたようです。

しかし、蚕卵(さんらん)は依然としてメルブからイランに入っていました。

イブン・クルダズバとナメ・タンサールはギラーンにおける絹の生産について言及しています。

ヨーロッパの商人がイランに注目した一番の理由は絹の生産でした。

マルコ・ポーロが活躍した時代、ジェノバの商人はカスピ海沿岸を活動の拠点にしていました。

13世紀のイタリアの文書では、ギラーン、マザンダラン、エストラバードの絹について言及されています。

イランにおける絹生産の最盛期は、サファヴィー朝期(1501〜1736年)に遡り、当時、イランの生糸生産量は年間3000トンに達していたといいます。

ギラーン、マザンダラン、ホラサン、イスファハン、ヤズド、ケルマン、カシャーンなどは蚕繭(けんさん)と生糸の生産の中心地でした。

サファヴィー朝期以前からキアイ人(ギラーン東部に居住する民族)は養蚕を重要視しており、記録によるとサファヴィー朝期、ギラーンでは最高品質の絹が生産されていたようです。

当時イラン北部では年間1200トンの絹が生産されていましたが、サファヴィー朝期には蚕の繁殖地であったグルジア、アルメニア、トルクメニスタン、アフガニスタンはイランの統治下にありました。

しかし、最高品質のシルクはギラーンで生産されていたのです。

アッバス1世(在位1588〜1629年)がギラーンを占領した後、この地に多くの兵士が派遣され、道路が拡張されて隊商宿や橋、有名なシャー ・アッバス道路が建設されます。

当時、絹は今日の石油と同じほどの価値があり、イランの最も重要な交易品でした。

このためアッバス1世は、ギラーンを中央政府の管理下に置くだけでなく、カスピ海沿岸の地域を宮廷の直轄地としたのです。

彼は、絹の輸出で得た莫大な利益により、オスマン帝国とウズベク人を倒すことができました。

ザヒル・ウッディン・マラシは著書の中で、当時、絹は金と同じ価値で交換されており、統治者が誰かに高価な贈り物をする際には、絹を一枚与えたと述べています。

これはアッバス2世(在位1642〜1666年)とサフィ2世スレイマン(在位1666〜1694年)の時代まで続きました。

カジャール朝期には、絹の生産に問題はあったものの、それでも主要な輸出品でした。

イランにおける絹の生産はロシアとイギリスの政策により輸入が増加し、イランとインドの間の貿易関係が変化します。

これはペバリンやアモスカルジンと呼ばれる蚕の病気が蔓延するまで続けられ、この時期、イランにおける絹の生産は減少しました。

カジャール朝期にはギラーンに駐屯していたロシア人の影響により、絹貿易はロシア人の手に渡っていました。

トルクメンチャイ条約の結果、ギラーンはロシアの保護領となり、ロシアに近しい者以外はギラーンで経済活動を行うことができなくなります。

こうした状況の中に登場したのが、ギリシャのラスガリディスとラヒジャンに進出した彼の一団でした。

トマニャン家もギラーンに大きな商社を持っていました。

また、フランス人、イギリス人、そして有名なローリー社やパスカル社もこの経済分野の活動に関わっていました。

その後、アミン・アル・ザーブやモイン・アッタージル・ブシェリらのイラン商人もギラーンのシルクビジネスに参入します。

アミン・アル・ザーブは1890年、ラシュトに100人の労働者を抱える工場を開設しました。

しかし、ロシアの干渉により、彼は工場を低価格で売却せざるを得なくなります。

サファヴィー朝期、商人は事実上政府の監督下にあり、外国商人がイランに来た場合、彼らと直接交渉するのは政府の役人でした。

このしきたりはカジャール朝期まで多少なりとも残っていたのです。

立憲革命以降、特にパフラヴィー朝期に入ると、貿易業者は外国の業者とより自由に取引を行えるようになり、これが養蚕業の成長を促しました。

伝統的な方法で養蚕を行う町や村は、レザー・シャーの時代からモハンマド・レザー・シャーの時代の初めにかけても存在し続けます。

しかしその後、伝統的な養蚕は工業化の波に呑まれ衰退してしまいました。

パフラヴィー朝期には政府による支援と、ラシュト、フォマン、ソウメサラ、その他ギラーンの各地に建設された工場が操業を始めたことにより、絹産業は発展しました。

とりわけ1950年代の養蚕研究所の設立は、絹産業を復活させるための努力の現れだったのです。

1970年代には最大量の絹が輸出され、これはイラン革命後も20年以上続きました。

革命後に発足した新政権は絹産業の発展と、供給先としての絨毯産業を支援するために、1980年にイラン養蚕会社を設立しました。

この時代、約800トンから850トンのシルクが生産され、10億ドルのシルク絨毯が輸出されました。

当時、輸入絹はほとんど使用されていませんでしたが、80年代の工場の民営化と、絹製品の輸入関税の引き下げにより、イランの絹産業は大きな打撃を受けました。

国内のバイヤーはもはや国産シルクを購入せず、安価な外国産の厚手のシルクを使用するために機械さえ交換したのです。

2001年から2021年までの20年間に、イランの絹産業は大幅な生産減少を余儀なくされました。

今日、中国の絹糸の生産量は年間17万トン、インドの絹糸生産量は2万8523トンです。

中国が世界の絹糸総生産量の84.1%を占めて第1位となり、次いでインドの1.14%、ウズベキスタンの0.6%、タイの0.2%の順になっています。

世界における絹の生産量の90%以上がアジアに集中しており、イランは第8位にランクされています。

イラン経済が衰退した原因の一つは、過去20年間にわたる絹産業の停滞がもたらしたものでした。

それは、1970年代の蚕繭の生産量が約20万箱から、近年では3万箱未満になったことを見れば明白です。

生産量の減少は様々な要因に基づいており、イランの絨毯産業における生糸の独占使用と、経済制裁などによる手織絨毯の輸出におけるイランのシェアの減少、同国を取り巻く情勢の変化が挙げられます。

カスピ海沿岸他国の急速な成長、養蚕への関心の低下及びその他の経済問題がこれを加速させました。

統計によると、養蚕農家が生産する蚕繭(けんさん)の量は過去20年間で大きく減少し、1970年代後半の20万箱から、2013年には2万箱未満になっています。

イラン産の蚕繭はその品質の高さから、80年代には中央アジア諸国への輸出国の一つでした。

しかし政府の無策により、やがて輸出は低迷し、市場を失ってしまいました。

2015年の生繭の生産量は4923トン、乾繭は3万6369トン、生糸は7147トンです。

蚕繭1箱あたりの平均重量は、95.32キログラムでした。

1970年代の繭1箱当たりの生産量は25キログラム未満でしたが、養蚕研究所で長年にわたって多くの研究開発を実施するとともに、生産技術を無償で提供することにより、2015年の養蚕研究所の公式報告書によると、高収量で耐性のある蚕繭は1箱あたり32.9キログラムの重量に達し、生産能力が大幅に向上しました。

同じ年には1万8475世帯が養蚕業に参入しています。

イランの桑畑の総面積は1万4750ヘクタールで、第1位はギラーン州の6065ヘクタール、第2位がラザビ・ホラサン州の497ヘクタール、第3位がマザンダラン州の475ヘクタールです。

蚕繭の保証購入のための政府の介入を必要とせずに生産された繭の量が民間によって購入されたことは、市場の関心とニーズを示しているため、これは前向きであると考えられます。

イランの絨毯産業における絹糸の需要は年間1200トン以上ですが、国内で生産されたすべての蚕繭が糸に紡績されたとしても、供給される糸は150トンにも満たず、まったく需要を満たしていません。

2016年、養蚕研究所によって養蚕技術が無償で提供されたにもかかわらず、生産者は、国の消費量の半分のニーズを満たすことしかできませんでした。

そのため、残りの約50%が中国から輸入されたのです。

2016年に流通した蚕繭の合計2万8162箱のうち、約1万3711箱が中国から輸入されています。

ペブリン病の発生によりイラン産蚕繭4595箱が被害を受けましたが、病気にかかっていない蚕2万3567箱を追加したにもかかわらず、1箱あたり平均36キログラムの蚕繭が収穫されただけでした。

この年、約850トンの蚕繭が生産され、1万8483世帯が蚕の飼育に携わりました。

しかし、2013年からの4年間で蚕繭の国の買取保証価格が110%上昇します。

養蚕研究所は、22州の養蚕農家に2万6000箱の蚕卵を配布し、これに基づいて965トン以上の蚕繭が生産され、市場に投入されました。

2017年には繭価格の高騰を受けて、978トンの繭が生産され、養蚕による収益は55%以上増加しました。

また、絹糸の輸入関税が2017年に15%から26%に引き上げられました。

蚕の生態

蚕(かいこ)は、蛾の一種であり、人間が養蚕(ようさん)の対象として昔から利用されてきた昆虫です。

蚕は、繭(けん)を作るために桑の葉を食べることが特徴です。

以下が蚕の生態の基本的な流れです。

人間が養蚕を行う際には、桑の葉を与え、繭を収穫して絹糸を取り出す作業が行われます。

絹織物は、この蚕の繭から作られる糸を使用しています。

1. 卵:

蚕はまず卵として孵化します。

桑の葉に産みつけられた卵は、約10日ほどで孵化し、小さな幼虫が現れます。

2. 幼虫期:

孵化した幼虫は、桑の葉を食べながら成長していきます。

この時期が最も食欲旺盛で、一日に数回桑の葉を食べることが特徴です。

3. 蛹:

幼虫が成長し、一定の大きさになると、繭を作るために蛹になります。

この時期は、繭の中で体を大きく変化させるため、外からは何も動かずに過ごします。

4. 蛾:

約2週間ほど経過すると、蛹から蛾(蝶)が出現します。

蛾は繭を破って外に出ると、短い寿命の中で交尾を行い、卵を産むために桑の葉を探し求めます。

シルクの種類

蚕には家蚕と野蚕がありますが、イランには野蚕種は生息しておらず、すべて家蚕種です。

蚕にはマルベリー・シルク・ワーム、ワイルド・シルク・ワーム、エリ・シルク・ワーム、ムガ・シルク・ワームなど様々な種類があります。

これらの蚕はそれぞれ異なる繊維特性を持ち、絹織物の製造に活用されています。

絹の織り方や加工方法に応じて、様々な製品が作られるため、それぞれの蚕の種類は異なる用途や特性に適しています。

イランには家蚕種であるマルベリー・シルク・ワーム以外は生息していませんが、絨毯業者の中には「山繭」「天蚕」などと称してごくありふれたシルク絨毯を高値で販売する者がいます。

注意喚起のため、ここではマルベリー・シルク以外のシルクについても解説します。

ワイルド・シルク(タッサー)

絹糸の製法

絹糸の製法は蚕の飼育に始まり、最終的に美しい光沢を持った鮮やかな糸になります。

絹糸は繊細かつ複雑な工程を経て作られます。

絹の製法は蚕の飼育の後、繊維の収穫、脱脂処理、引き延ばし、染色という手順を経て、美しい絹糸が完成します。

脱脂処理

繭から取り出した繊維は、蚕の分泌物であるセリシンと呼ばれるタンパク質で覆われています。

脱脂処理とは、繊維からセリシンを取り除く工程のことを指します。

セリシンを取り除くことによって柔らかく、光沢のある繊維を得ることができるからです。

脱脂処理は繊維を水やアルカリ溶液に浸し、沸騰させることでセリシンを脱脂します。

高温の水やアルカリ溶液によってセリシンが溶解して繊維から離れるため、取り除くことができます。

脱脂処理後、繊維を水で洗い流して残留物や不純物を取り除きます。

繊維を清潔に保つために、慎重な洗浄が必要です。

洗浄した繊維は乾燥させ、水分を取り除きます。

乾燥させるることで繊維が再び柔らかくなり、加工しやすくなります。

引き延ばし

引き延ばしは繊維を均一な太さに引き延ばして、強度や光沢を向上させる工程です。

シルクはもともと繊細で柔らかい素材であるため、引き延ばしを行うことで繊維を整え、品質を向上させます。

引き延ばしには「湿式引き延ばし」と「乾式引き延ばし」があります。

湿式引き延ばしは繊維を水に浸し、湿った状態で引き延ばす方法です。

湿った状態で引き延ばすことで、繊維同士が絡み合いやすくなり、引き延ばした後も均一に整えられます。

一方、乾式引き延ばしは乾燥させた繊維を引き延ばす方法です。

強度を高めるために、乾燥させた後に引き延ばすことで繊維同士が結びつき、張力が増します。

引き延ばしを行うことで、繊維の太さが均一に整い、繊維同士が絡み合って強度や光沢が向上します。

また、引き延ばしによって繊維の柔軟性も増し、加工しやすくなります。

撚り合わせ(よりあわせ)

撚り合わせは、繊維を糸状に撚り合わせて絹糸を作る工程です。

繊維は細かく砕いて取り出されたものであり、これを糸状に撚り合わせることで強度や耐久性を向上させ、織物や縫製品として使用しやすくします。

まず取り出した繊維を整え、均一な太さに整えます。

繊維が均一であることで、糸の質感や強度が向上します。

整えた繊維を糸繰車や紡績機に通して撚り合わせますが、複数本の繊維を撚り合わせることで、糸がしっかりと絡み合い、強度や耐久性が向上します。

撚り合わせた糸を引き延ばして均一な太さに整えます。

これにより繊維同士がより密に絡み合い、糸の強度が増します。

撚り合わせは、絹繊維を繊細かつ丈夫な糸に加工するために重要な工程です。

絹糸の種類

1. 生糸(きいと)または正絹:

正絹とは、生糸100%の糸やその織物を指します。

混じりけのない生糸100%は、うっとりするような肌触りが特徴。

色はクリーム色または黄色で、フィラメント・シルクともいいます。

クム産やカシャーン産のシルク絨毯に使用されます。

2. 絹紡糸(けんぼうし):

絹紡糸とは、生糸のくずを綿にして練って紡いだもの。

生糸には不向きな糸や、品質の良い生糸が取れなかったまゆの糸を、紡績して作り出します。

生糸に比べて光沢感や滑らかさが劣りますが、ふっくらとした肌触りが特徴です。

色は白で、正絹に比べて生地の価格が安価なことも特徴です。

スパン・シルクともいい、マラゲ産のシルク絨毯に使用されます。

3. 紬糸(ちゅうし):

絹紡糸を作る際にでた毛足の短い綿などを紡績した糸。

毛足が短いため、光沢がなく、綿のような肌触りと風合いです。

ノイル・シルクともいいますが、ペルシャ絨毯には使用されません。

木綿とは

木綿とは、綿花と呼ばれる綿の実から採取される繊維のことをいいます。

綿花は南アメリカ原産ですが、現在では世界中で栽培されています。

木綿は綿花の種子から取り出された繊維を加工して作られ、主に衣料品や寝具、タオルなどの織物に使用されています。

吸湿性や通気性に優れており、肌触りが柔らかいため、衣料品や寝具として広く愛用されています。

また、耐久性が高く、洗濯しても繊維が傷みにくい特性も持っています。

そのため、日常的に使われる織物として重要な素材となっています。

木綿は綿花の収穫後、種子を取り除き、繊維を精製して糸に加工されます。

この糸を織って布地として使用することで、木綿製品が作られます。

木綿製品は世界中で広く使用されており、その需要は非常に高いです。

木綿の栽培や生産は環境にも影響を与えるため、持続可能な木綿の生産方法についても注目されています。

有機栽培やフェアトレードなど、環境や労働者の権利を考慮した取り組みが行われています。

木綿の歴史は古代エジプトにまで遡ります。

紀元前3000年頃には既に綿織物が製作されており、古代エジプトでは高品質の綿織物が生産されていました。

また、古代インドや中国でも木綿が栽培され、織物や衣料品として広く使用されていたとされています。

中世ヨーロッパにおいても木綿は重要な繊維素材として使用されていました。

イスラム文化圏での技術や知識の伝播により、中世ヨーロッパでも木綿の栽培や加工が盛んになりました。

近世に入ると、ヨーロッパ諸国が植民地を通じて木綿の生産を拡大しました。

特にイギリスは産業革命により木綿織物の生産が急増し、世界中に輸出されるようになりました。

また、アメリカ合衆国でも南部のプランテーションで綿花が大規模に栽培されるようになりました。

近現代になると、木綿の栽培や加工技術がさらに進化し、世界中で広く使用されるようになりました。

また、綿花の生産や取引においては、綿花取引所などの仕組みが整備され、綿糸や織物の製造業が発展しました。

現代においても木綿は広く使用されており、繊維産業において重要な位置を占めています。

環境への配慮やサステナビリティの観点から、有機綿やフェアトレード綿などの取り組みも行われています。

木綿はその吸湿性や通気性、肌触りの良さなどから、今日でも多くの人々に愛用されています。

木綿の特性

ペルシャ絨毯に使用される繊維の中で、木綿は最も一般的で広く使用されている素材です。

ペルシャ絨毯の縦糸と横糸に木綿を使用することは非常に一般的であり、これには多くの理由があります。

最近ではナインやタバス、カシュマールのようにパイルの一部にシルクの代わりに木綿を使用する産地も出てきました。

ただし、摩擦や日光には弱いため、適切な取り扱いが必要です。

木綿の長所と短所について、以下に示します。

木綿の長所

1. 吸湿性・通気性が高い

木綿は吸湿性や通気性に優れており、水分をすばやく吸収し、乾燥させることができます。

2. 肌触りが柔らかい

木綿は繊維が柔らかいため、肌に触れる感触が心地よいとされています。

3. 耐久性が高い

木綿は強度があり、耐久性が高いため、洗濯や着用に耐えることができます。

4. 毛玉ができにくい

木綿は毛玉ができにくい素材であり、長期間着用しても美しく保つことができます。

木綿の短所

1. 縮みやすい

木綿は水に濡れると縮みやすい性質があります。

特に高温での洗濯や乾燥機の使用など、適切でない手入れをすると縮んでしまうことがあります。

2. 日光や摩擦によって劣化しやすい

木綿は日光や摩擦によって劣化しやすいため、適切な手入れや保管が必要です。

イランの綿産業

イランは、古くから木綿の生産が盛んな国であり、木綿産業は国内外で重要な産業として位置づけられています。

イランの主要な木綿生産地域は、北西部のアゼルバイジャン、東部のホラサン、南部のホルムズガンなどです。

イランの木綿は、主に衣料品や寝具、タオルなどの製造に使用されています。

イランの木綿製品は高品質であり、肌触りが良く、耐久性にも優れているため、国内外で高い評価を受けています。

特に伝統的な木綿製品や手工芸品は、世界中で人気があります。

木綿の生産は、イラン政府の支援を受けて行われており、農業技術の向上や木綿生産者への支援が行われています。

また、持続可能な木綿の生産に向けた取り組みも進められており、有機栽培や環境に配慮した生産方法が採用されています。

近年では、イランの木綿産業は世界市場にも進出しており、木綿製品の輸出が増加しています。

イランの木綿産業は今後もさらなる発展が期待されており、国内外で高品質な木綿製品を提供し続けることで、産業の発展を図っています。

綿糸の製作工程

綿糸の作り方は以下のような工程で行われます。

撚糸(ウール、シルク、木綿共通)

ウール、シルク、木綿ともに、撚糸には糸を撚る際の方向S撚りとZ撚りがあります。

また単撚りや双撚りなど、様々な種類があります。

これら撚りの方向や撚りの密度によって繊維製品の特性や品質が異なります。

撚糸の種類

これらの撚り方向や撚りの密度によって、繊維製品の特性や品質が異なります。

撚糸の種類は製品の用途や特性に合わせて選択され、製品の品質や性能を向上させる役割を果たします。

1. 単撚り

単撚りは1本の糸を撚り合わせて作られる糸のことです。

糸を一本だけ使用しているため、撚り方向がはっきりしており、繊細な風合いやしなやかさが特徴です。

柔軟性が高く、繊細な織物や編物に使用されることが多いです。

ペルシャ絨毯では横糸に使われることがあります。

2. 双撚り

双撚りは2本の糸を撚り合わせて作られる糸のことです。

2本の糸を撚り合わせることで強度や耐久性が向上し、しっかりとした繊維製品が作られます。

双撚りは、丈夫な織物や編物、または外装材料などに使用されることが多いです。

ペルシャ絨毯では横糸に使われることがあります。

3. 多重撚り

多重撚りは3本以上の糸を互いに撚り合わせて作られる糸のことです。

3本以上の糸を使用することで、非常に強度の高い糸が作られます。

多重撚りは特に耐久性が求められるテントや帆布、製造業などで使用されます。

ペルシャ絨毯ではパイル、縦糸、横糸に使われます。

金糸・銀糸

古代インドの聖典であるヴェーダの一つ『リグ・ヴェーダ』には、金糸織を意味する「ヒラーニア」という言葉が登場します。

この金糸織は国王が戦車に乗って出陣する時の衣裳だったようです。

このように金糸や銀糸は紀元前1000年から前500年に至る古い歴史を持っています。

金糸や銀糸は、浮織(スフ)の絨毯に用いられることがありました。

浮織とは綴織の地に文様部分だけをパイル織にしたもので、サファヴィー朝期にはシルクと金糸や銀糸を組み合わせたキリムや、金糸・銀糸の綴織と絹のパイル織を組み合わせた「ポロネーズ絨毯」が、宮廷の保護化下において大量に製作されました。

有名な豊臣秀吉の陣羽織は、この種のキリム(絨毯ではない)を裁断して製作したものです。

これらに使われる金糸・銀糸は切金(きりかね)をそのまま糸として用いた所謂メタル・ヤーンで、細断した切金をそのまま、あるいは絹糸などに巻きつけたもの。

金箔を和紙にはりつけ細く切って縒ったり、金箔を細く切って絹糸などの周囲に縒りつけたりした日本の箔糸とは異なる製法で作られたものです。

金糸や銀糸を使った絨毯やキリムは各国の博物館に収蔵されていますが、今日ではほとんど製作されていません。

【カシャーン産シルク絨毯】

1900年頃に製作されたカシャーン産シルク絨毯。

イランでは「スフ」と呼ばれるレイズド・シルクの技法が使われています。

レイズド・シルクは綴織の地に文様部分だけをパイル織にして浮き出るしょうにしたもの。

19世紀末から20世紀初頭にかけて主にカシャーンで製作されていました。

レイズド・シルクの作品は綴織の部分に金糸や銀糸が使用されることがあり、実に華やかな奮雰囲気を醸し出しています。

この技法は17世紀に製作された「ポロネーズ絨毯」に見ることが出来、長い歴史があります。

最近はあまり見かけませんがトルコのヘレケ絨毯にもレイズド・シルクの技法が用いられたものがあります。

参考文献サイト一覧

- 『ペルシア絨毯図鑑』(1986年、アートダイジェスト)

- 『絨毯・シルクロードの華』(1994年、朝日新聞社)

- https://ja.m.wikipedia.org/

- https://bazargosfand.com/

- https://damesabz.ir/

- https://iranyarn.ir/

- https://aradbranding.com/

- https://herfeh89.blogsky.com/

- https://abrisham.areeo.ac.ir/

- https://karmento.ir/

店舗案内

| 名称 | Fleurir – フルーリア – |

|---|---|

| 会社名 | フルーリア株式会社 |

| 代表者 | 佐藤 直行 |

| 所在地 |

■ペルシャ絨毯ショールーム ■フルーリア東京事務所(事務所のみ) ■イラン事務所 ■警備事業部(準備中) |